| 1 |

|

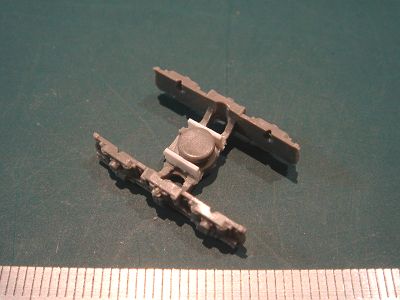

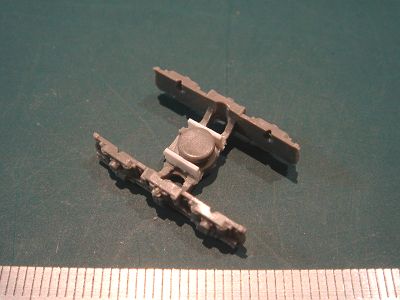

続いてT車の加工です。車体はM車と同じですが、床板の集電加工が必要になります。

加工にはKATO仕様、TOMIX仕様、独自仕様など色々な方式が考えられますが、

今回はパーツ入手が容易なTOMIX仕様にする事にしました。

出来れば新集電タイプと思ったのですが、分売されていなかったので、

とりあえず、旧集電の集電板、車輪、スプリングを用意しました。

|

| 2 |

|

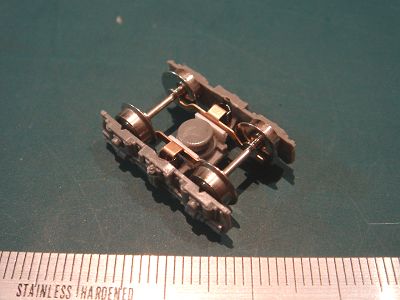

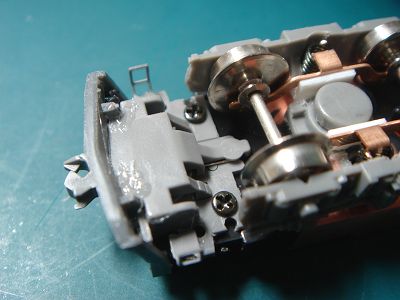

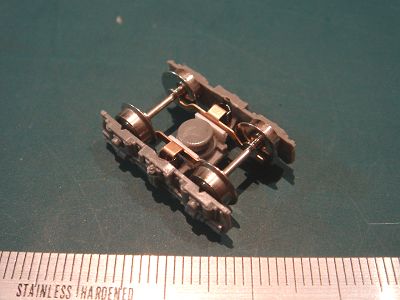

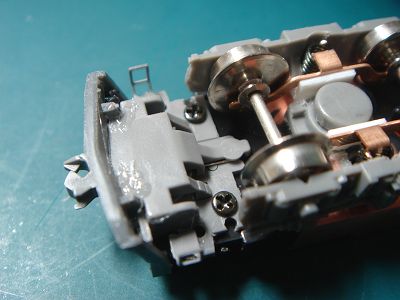

まず、台車の固定ピンの左右にスプリングが通る穴を明けます。始めに3.0φのドリルで穴を明けてから、

丸ヤスリを使って現物合わせで穴を広げました。

そして台車ピンの両脇に0.5mm厚のプラバンで作った仕切を瞬着で接着します。

(この仕切が無いと集電板がうまく真っ直ぐに立ちません。画像3参照)

|

| 3 |

|

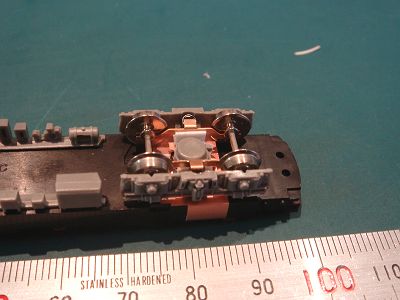

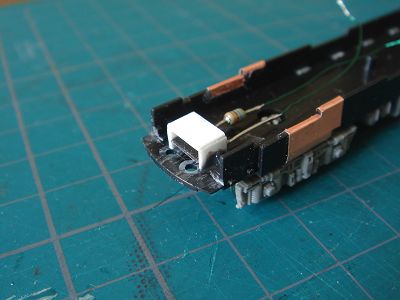

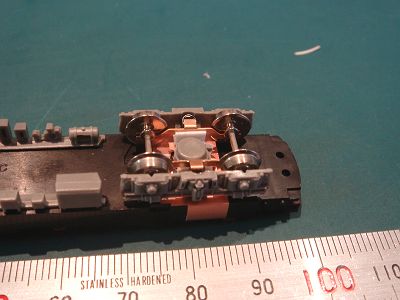

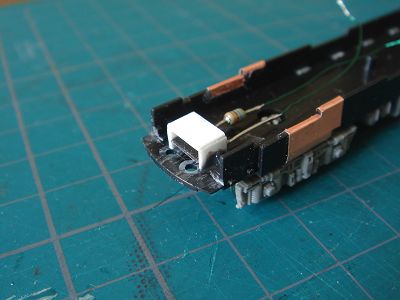

集電板にスプリングをセットしてから、車輪と共に台車枠に組み込みます。

この時、必要に応じて仕切板やスプリング用の穴を削って、ストレスなく集電板が

車軸の集電箇所にくる様に調整します。

|

| 4 |

|

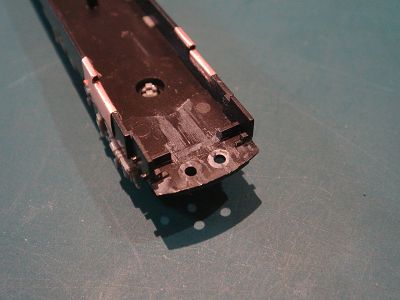

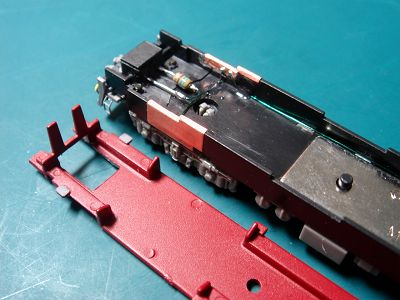

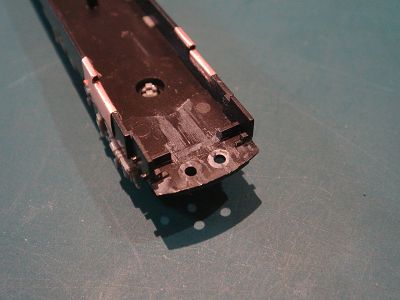

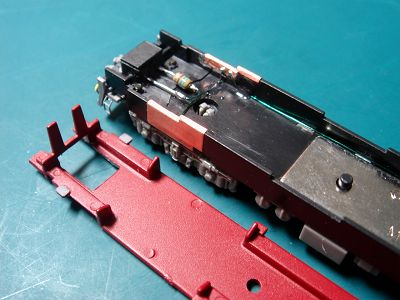

床板裏側の集電スプリングの当たる部分から側面を回って

表面まで電気を導く銅箔テープを貼り付ければ集電加工は終了です。

なお、TOMIXの集電スプリングは床板に開いた穴を貫通して

集電板まで電気を送る設計なので、この方式には少し長いです。

なので、床板の銅箔面に軽く当たる程度に切りつめます。

|

| 5 |

|

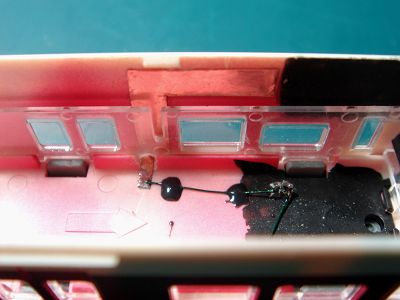

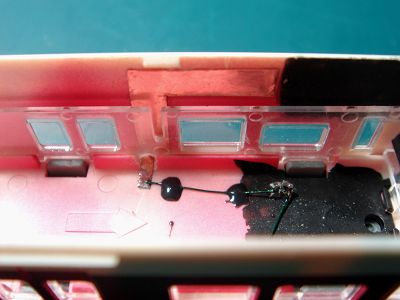

次に標識灯/尾灯のLEDユニット取り付け作業にかかります。

まずはM車の時と同様に、ユニットを取り付けるのに邪魔になる

床板先頭の仕切や出っ張りを削り取ります。

|

| 6 |

|

5の作業で出来たスペースにLEDユニットを接着します。

今回はユニットを固定してからブラックで遮光塗装するようにしました。

|

| 7 |

|

LEDユニットからの配線を集電用の銅箔テープに半田付けし、

また、車両の前後の銅箔テープの間もエナメル線で接続します。

そして、座席板のLEDユニットや抵抗器と干渉する部分を現物合わせで削り、組み付けます。

|

| 8 |

|

ヘッドライトユニットへの配線は、すでに床板側面の集電用銅箔テープまで電気が来ているので、

これを天井まで導く様に、戸袋部分に銅箔テープを貼り付け、

M車と同様に加工して明けた戸袋上部に隙間から内部に引き込んで配線しました。

|

| 9 |

|

車体を組み上げて線路に乗せ、問題なく点灯するのを確認すれば、点灯加工はようやく完了です!

後は仕上げに、正面を中心としたディテールアップを施します。

|

| 10 |

|

伊賀鉄道860系の正面は床下のホース類や栓が非常に賑やかで、

パンタ車には車体に栓受けもあるのですが、鉄コレではこれらが省略されています。

これらを銀河モデルのパーツを使って再現します。

パーツが非常に小さいので、0.5mmのプラバンで台座を作り、そこにパーツを取り付けて、

塗装後にTNカプラーに貼り付けます。またスカートもTNカプラーに合わせて真ん中の支柱2本を切り取ります。

|

| 11 |

|

TNカプラーは一般的な方法で、ベースの不要部分を切り取ってから1.4mmのネジを使って取り付けました。

そこに塗装が完了したホースや栓、スカート、ステップなどを

ゴム系接着剤のGクリアを使って貼り付ければ、正面のディテールアップは完成です。

これらの作業はT車、M車ともほぼ共通です。

|

| 12 |

|

連結間隔の問題は、床板にTNカプラー取り付け部が準備されていたので、安直にTNカプラーを取り付けました。

ただ、そのままでは幌が無いので、クロスポイントの貫通幌(幅広タイプA)を塗装して貼り付けました。

ちょっと横幅が大きいですが許容範囲でしょう。なお、塗装はGMの近鉄マルーンそのままです。

|

| 13 |

|

以上で860系の加工は終わりです。初めての鉄コレ点灯加工でしたが、思った以上にうまく出来ました。

特に、T車の集電方法は他の非点灯の車両にも応用できそうなので、

これからも他の車両の点灯加工などに挑戦してみようと思います。

早速、出来上がった車両を旧街道モジュールで撮影してみました。

|

| 14 |

|

おまけで後追いの図です。やはりライト類が点灯するだけで、印象がグッと良くなります!

|