(第44号 平成19年12月17日)

〜師走の里山で農納めをする〜

自然の恵みに感謝して、餅つき大会と忘年会をする

前夜の雨もあがり、師走の青空のもとで第33回「鹿背山倶楽部活動」が12月8日(土)に33名 の参加で行われました。農納めとして、恒例の餅つき大会と忘年会を行いました。

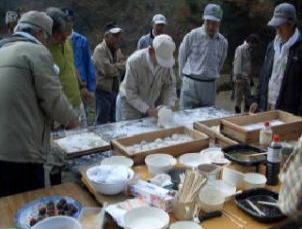

恒例の餅つきです。今年はもち米を20kg準備しました。前夜から水に浸しておき、充分に水を含み、膨らんでいます。里山の自然に囲まれた中での餅つきです。

まず、おお釜で湯を沸かし蒸す工程です。木製の四角の蒸籠に布巾を敷き、もち米を中心部を空けて入れ、釜の上に置いていきます。4段積みで蒸しました。約30分で初めのものが蒸しあがり、暖めておいた石臼に移しました。搗く前に、米をこねる作業です。杵でこねながら、臼の周りを回ると上手くいくことを、昔に体験した人から学びました。

搗く人と杵とりの人の呼吸が大切です。搗くコツは振り下ろすときに力を入れ過ぎないこと、杵とりのコツは搗く人の呼吸に合わせて杵とりを行うことだそうです。はじめての人も意外と多いようでしたが、師走の里山に掛け声と杵音がこころよく響きわたりました。

搗きあがった餅を丸めるために千切るのも熱さを我慢しての作業でした。ダイコンおろしや納豆、きな粉、 小豆あんなどで好みにあわせて食しました。今年はヨモギ餅や紅えびに加えて、収穫した黒米を混ぜた餅も作り、 色鮮やかな「まるめ餅」となりました。

12臼の餅つきとなり、ほぼ全員が体験することが出来ました。跡片付けは全員で手際よく行い、正午過ぎに終わりました。

忘年会を活動に協力していただいている「関西学研センター」の御好意で会議室をお借りして行いました。

|

都市機構関西学研本部から大木一広本部長、関西学研センターから田中久幸社長と幹部職員2名の方、この会の「生みの親」である中川雅永さんが東京から参加していただきました。 料理は刺身と鍋物、肉キムチ炒めです。大阪ミナミの黒門市場で前日に購入したブリとサーモンの刺身は竹を半割にした入れ物に笹の葉やモミジを添えて、味も舌ざわりもよく、全員が感心する見栄えでした。 よせ鍋は鶏肉や魚ほかで、ハクサイは畑で収穫したものを使いました。 |

|

|

餅つき風景(呼吸を合わせてよー) |

大木本部長に乾杯の発声をお願いして懇親を始めました。全員がそれぞれの立場で、この一年の活動の思い出や反省、これからの抱負などを披露しました。酔った勢いでの話や野次に近い問いかけ、勝手な発言などでその都度笑いが耐えませんでした。 懇親を深めた約2時間でした。

古代米(赤米、黒米、緑米)と精米したうるち米、地元のから提供していただいた柿を手土産に解散しました。 皆さん、いい年をお迎えください。

第34回「鹿背山倶楽部活動」は1月12日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)

恵比寿神社への初詣と農始めを行います。又、フユイチゴの収穫ができれば行います。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1519

12月8日活動記録写真

|

|

蒸しあがりはどうかなー |

熱さを我慢してのちぎりです |

|

|

きな粉や小豆あんの準備です |

酒井部長、田中社長などと忘年会懇親 |

|

|

橋本さんの熱弁です(左側大木本部長) |

参加者の記念写真 |

12月活動作業予定

12月22日(土)は畑の手入れと休憩所周りの整頓を行います。

鹿背山一口メモ

ヘビイチゴ

バラ科の多年草。畦道や野原に自生する。4〜5月ごろ黄色の5花弁の花をつける。

6〜7月頃に1cmほどの赤い果実が実るが食べてもすかすかで美味しくない

第33回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、川瀬、児嶋、菅野、関、高以良夫妻、高、西田、橋場、橋本夫妻、松尾、前田敏、松本二、山村、宮園伸、前田良、垣見、新村、高須、広瀬、大木、大坪、加藤、瀬渡、中川雅、藤原、橋本恒、宮園敏、杉崎、長尾でした。

(第43号 平成19年11月19日)

〜彩りを奏でる紅葉の里山で快い汗を掻く〜

苗木植栽や池への導水管の設置、野菜の植え付けを行う

秋の涼しさを肌で感じる中で第32回「鹿背山倶楽部活動」が11月10日(土)に18名の参加で 行われました。竹伐採跡地の苗木植栽、池への導水管の設置、野菜苗の植え付けほかを行いました。

稲を自然乾燥している稲架掛けの一部が倒れていました。結束が弱かったことで、雨風で倒れたもの と思われます。組み直して、結束の補強を行いました。近々に脱穀と籾すりを行います。

雑木林の再生を願い、竹伐採跡地にクヌギとナラガシワの2〜3年生苗木を約50本植栽しました。 苗木は会員が自宅ほかで育てていたものです。竹の根が縦横に伸びて、重なりあっていたために植え穴 を掘るのにひと汗をかき、斜面地であることから植栽土の運搬に苦労しました。苗木位置の目印として、 竹棒を添えました。敷地内で育てている苗木についても、適期に随時植栽していきたいと思います。

畦路沿い法面部も笹や雑草が繁茂しているために、人力で草刈作業を行いました。

ビオトープ池の整備は様子見で作業は行っていませんが、雨水の漏水は少ないようです。懸案であっ た導水管の設置作業を行いました。水位の関係で約20m上流からの導水となりました。太めの竹を切 り出し、枝払いと節抜きを行い、継ぎ差込み方法で設置しました。導水管固定の杭の打ち込み、結束を 行い、継ぎ目の漏水を布等で塞ぎました。無事通水が確認でき、淀んでいた水もきれいになるでしょう。

畑では野菜苗の植え付けを行いました。タマネギ苗を15cm間隔、3列植えで約200本、エンド ウマメ苗を30cm間隔で約20本、オタフクマメ苗を40cm間隔で約15本の植え付けとムキエンドウの実生約 30粒と小麦の播種を行いました。又、今夏の収穫は少なかったゴーヤ棚を撤去しました。

|

新しく畑として使用予定の整備を行いました。雑草の機械刈りと耕転作業を行いました。 昼食はカレーライスに豆腐(小さめの四つ切りパック入り)、デザートはミカンでした。具は鶏肉、ジャガイモ、ニンジン、キウイ、ナスほかでした。 堆肥づくりをしています。1坪四方の大きさですが、昨年に落ち葉やわらと畑土を交互に重ね、ぬかを入れて、シートを被せておきました。畑の元肥として使用する予定です。 |

|

|

竹伐採跡地でのクヌギ苗木ほか植栽作業です |

成熟度を調べるために、シ ートを剥がしてみるとカブト虫の幼虫が多く越冬状態でした。来夏が楽しみです。

11月11日(日)に開催された「木津川市まつり」に都市再生機構のブースで鹿背山倶楽部の活動 もパネル紹介で参加し、布材使用のフラワーアート細工の実演や竹笛ほかの竹細工を展示、配布しまし た。特に女性や子供たちには大変好評でした。

第33回「鹿背山倶楽部活動」は12月8日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)

年末恒例の餅つきと鹿背山倶楽部

の忘年会を行います

(忘年会の時間、場所等は未定です。後日連絡します)

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第二課

電話 0774−73−1519

11月10日活動記録写真

|

|

クヌギ苗木の植栽土の埋め戻し作業です |

竹導水管の差込み継ぎ作業です |

|

|

受水口の調整と固定作業です |

吐水口の落ち水部の石組 |

|

|

タマネギやオタフクマメの植え付け作業です |

参加者の記念写真 |

11月活動作業予定

11月17日(土)は稲の脱穀と籾すりを行います。多くの方の参加をお願いします。

11月24日の活動は中止します。

鹿背山一口メモ

コオイムシ

カメムシ目コオイムシ科。体長17〜20mmで卵形をした扁平な水生昆虫で、体色は黄褐色から暗褐色をしている。前脚は捕獲脚で後脚は遊泳脚である。メスはオスの背中に卵を産み付けることから名が付く。環境省準絶滅危惧種になっている。

第32回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、木戸、関、高、能勢、橋本夫妻、松尾、前田敏、宮園伸、垣見、広瀬、大坪、加藤、 橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第42号 平成19年10月19日)

〜秋晴れの下で農活動を楽しむ〜

うるち米の稲刈りと畑の耕転、除草ほかをする

秋の深まりを体感する中で第31回「鹿背山倶楽部活動」が10月13日(土)に26名の参加で行われました。うるち米(ヒノヒカリ米)の稲刈り、稲架づくり、稲架掛けと畑での耕転や除草他、畦路や未利用地の機械草刈りを行いました。

秋の恒例の稲刈りを行いました。まずは稲刈り班と稲架用の竹の切り出し班とに分かれて作業を行いました。うるち米と古代米を栽培していますが、古代米は穂実が未熟のために、今回はうるち米だけの稲刈りとなりました。稲を刈り取り適切な量で束ねていきます。束ね材も保存してあった藁を湿らして使用しました。捻って、差し込む本格的な結束方法です。昨年は麻縄を使用しましたが、今年は殆 どの方が手作業での、この結束方法で束ねることが出来ました。稲架用の竹の切り出しも慣れたものです。枝払をして、必要な太さの部分を要領よく切り出すことが出来ました。

畑では夏野菜の始末を行い、耕転と畝づくりを行いました。タマネギの植え付けと麦の播種を行う予定です。ラッキョウ苗(高以良さん提供)の植え付けを行いました。畑には雑草も多く、手作業での草取りも行いました。サツマイモの試し掘りを行いましたが、小さく、もう少し時間が必要のようです。

|

昼食はイモご飯に具たっぷりの豚汁、デザートは旬の早取りミカンでした。イモは試し掘りのものを使いました。豚汁の具は豚肉、イモ、小芋、ゴボウ コンニャク、ニンジン他です。味噌は、名古屋に転勤された機構職員の谷さん提供の八丁味噌でした。本場の八丁味噌使用の豚汁は格別の味でした。 午後は稲刈り跡地で、まず稲架の組み立てです。3本の竹を束ねて結束し、立てていきますが、意外と3本の方向と高さを決めるのが難しく、苦労しました。 周りの人の応援の声に左右前後に動かしての作業でした。 |

|

|

晴天に恵まれてうるち米の稲刈り作業です |

稲架が出来れば、次は稲掛けです。手作業で掛けていきました。高さも適切で並びもまあまあでした(少し折れ線グラフでした)。成果品の前で、一同喜色満面で記念写真を撮りました。来月には脱穀と籾すりを行う予定です。

畑地では午前の続きを行いました。落花生やダイコンは順調に生育していますがハクサイは多くが虫の食害に会っています。里山での実りの秋の贈り物として、山栗を収穫することが出来ました。

畦路や未利用地、休憩所周辺の機械草刈りも行いました。里山活動の中で草刈作業は大変です。自然との付き合いは人間側からすれば、大きな労力が求められます。これが自然との共生の現実でしょう。

第32回「鹿背山倶楽部活動」は11月10日(土)です

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)

畑地の耕転と整備、畦道他の除草、ビオトープ池の整備、竹伐採跡地の苗木の植栽を行います。体調に配慮して、無理をせずに参加してください。

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

10月13日活動記録写真

|

|

稲架用の竹の切り出し、枝払い作業です |

保存してあった藁で、稲の結束作業です |

|

|

稲の稲架掛け作業です |

サツマイモの試し掘りです |

|

|

未利用地の機械草刈り作業です |

参加者の記念写真 |

10月活動作業予定

10月27日(土)は古代米(赤米、黒米、緑米)の稲刈り、ビオトープ池の整備、畑の耕転や整備、竹伐採他を行います。多くの方の参加をお願いします。活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

アキノタムラソウ

シソ科の多年草 里山の道端や畦路、刈取り草原に極普通に生育する。やや日照が制限された場所に多い。7〜10月頃に枝先に淡紅紫色の唇形花を輪生する。

第31回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、岩佐、児嶋、関、高以良夫妻、高、能勢、橋場、橋本夫妻、前田敏、宮園伸、山村、井上、垣見、広瀬、赤井、大坪、加藤、瀬渡、谷、橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第40−2号 平成19年8月30日)

〜残暑厳しい中での里山活動となる〜〜

イノシシ対策の防護網の設置と除草作業をする

朝から照りつく残暑の下で第40回「鹿背山倶楽部活動」(その2)が8月25日(土)に12名の参加で行われました。 水田の周りにイノシシやタヌキ対策の防護網を設置し、繁茂した雑草の除草を行いました。。

代米の緑米ほかの稲も順調に生育しています。高温障害の影響はないようです。昨年はこの時期にイノシシに稲を踏み倒された経験から3枚の田を全て囲うことにし、周辺に防護網を設置することにしました。 まずは竹での杭づくりです。約50本必要です。竹材は切り出してあった比較的新しいものを利用しました 。径6〜8cmの竹を節止めで約1.5mに切り、一方を鉈で斜めに切り落とし、打ち込み易いように加工しました。 間隔は2〜3mとし、スコップで穴を掘り、竹杭を木槌で打ち込みました。高さは地上高約1mです。

防護網は1.5mほどのために余分は地表で返し部分としました。 防護網の留め方法は杭の先端部分に割りを入れて、挟み込み、外れないように紐で結束留めを行いました。又、杭の下部についても 紐留めを行いました。管理用の出入り口を2ヶ所設け、設置延長は約130mとなりました。効果を期待したいと思います。 暑い中での作業でした。休憩を多く取り、水分補給を充分取って行いました。

水田の周辺や未耕作地、畦道沿い、休憩所周辺の除草作業も行いました。夏場は雑草の繁茂が著しく、管理が大変ですが、これも里山活動には欠かすことの出来ない作業です。(自然を管理するのは大きなエネルギーが求められます。)

昼食は冷たいうどんに豚肉の冷しゃぶ風野菜サラダ、焼きネギほかでした。汗を掻き、暑い中での冷えた喉越しの良い食事は最高でした。 里山でしか味わえない涼味でした。(料理担当は加藤さんと松尾さんでした。)

第40回「鹿背山倶楽部活動」(その2)参加者

菅野、関、橋場、前田敏、松尾、前田良、垣見、大坪、加藤、橋本恒、杉崎、長尾でした。

|

|

稲の順調に生育しています |

伐採してあった竹の搬出作業です |

|

|

竹杭の加工作業です |

竹杭の打ち込み作業です |

|

|

防護網の取り付け作業です(1) |

防護網の取り付け作業です(2) |

|

|

防護網の取り付け作業完了です |

水田畦の除草作業です |

|

|

休憩所周辺の除草作業です |

参加者の記念写真 |

(第39号 平成19年7月20日)

〜降りしきる雨の中での活動となる〜

田んぼでの草取りと野菜の風倒対策ほかをする

台風4号接近による雨の中で第28回「鹿背山倶楽部活動」が7月14日(土)に13名の参加で行われました。田んぼでの草取りと野菜の風倒対策の添え竹と防鳥対策、通路や畦沿いと畑地、作業ヤード 周辺の草刈、竹の伐採ほかを行いました。降りしきる雨に濡れての活動となりました。

田んぼの中の草も意外と繁茂しています。大きくなる前に、草取りをすることは稲の生育に欠かすことの出来ない農作業です。しかし、雨の降りしきる中での作業は一苦労でした。

畑地では野菜も順調に生育しています。台風が接近しているために風倒対策を施しました。トウモロコシは収穫まで、もう直ぐです。添え竹を行い、防鳥対策として高さ約1mの網で囲うことも併せて行いました。昨年は鳥害のために収穫は出来ませんでした。また、ブロッコリーとオクラも沿え竹を施しました。トマトは多くの実が出来て、赤く熟する手前です。鳥につつかれた跡があり、トウモロコシと同じように網で囲いました。

赤穂三尺大長(ささげ豆)、ゴーヤ、落花生、サツマイモ、カボテャも順調に生育していますが草も負けじと繁茂しています。落花生とサツマイモの周りは手作業での草取りとなりました。雨の中かがんでの作業も辛い。ご苦労さまでした。収穫を楽しみにしましょう。

|

機械による除草作業も行いました。この時期は雑草の生長も早い。通路や畦沿いの雑草刈りは景観だけでなく、有害生物との住み分けにも欠かすことの出来ない作業です。 竹の伐採も続けて活動を行っています。春に植えたクヌギとナラガシワの実生苗も育っています。 秋以降に育てている苗を植える予定です。また、伐採したことで地表に陽があたるようになり、いろいろな幼樹が芽をだし てきています。 |

|

|

雨の中での活動となりました。 |

今回は雨が止む気配もないため、午前中の活動で終わることにしました。参加された皆様、ご苦労さまでした。

自然と向き合う合う里山活動は楽しみも多く、ゆとりある生活を教えられる場でもある(昔は逃げることのできない日常での暮らしの行いであった )。今、私たちはあわただしい喧騒の都市生活でIT文明に迎合せざるを得ない中、一時でも自然に接し、その歩みに合わせて生きることで人間性を取り戻すことが出来る時間を持つことが必要ではないでしょうか。人間性のルネッサンスである。

第29回「鹿背山倶楽部」は8月11日(土)です

現地集合は10:00です( 学研本部集合は9:30とします)。

水田での草取り作業、畑地の手入

れと除草、畦道での除草を行います。暑い中、体調に配慮して無理をせずに参加してください。

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

7月14日活動記録写真

|

|

雨の中、田んぼでの草取り作業です |

オクラの花も咲き、除草作業です |

|

|

ゴーヤ棚周辺での機械除草作業です |

トウモロコシ・ブロコッリーに添竹をする |

|

|

赤穂三尺大長(ささげ豆)もう収穫です |

記念写真 |

7月活動作業予定

7月28日(土)はビオトープ池掘り、水田の手入れ、野菜の手入れと除草他

を行います。多くの方の参加をお願いします。

活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

ミスジチョウ

タテハチョウ科 濃黒茶色地に3本の白い帯が特徴。疎林や林道沿いで、踊るように軽快に飛ぶ。6〜7月に観察できる。カエデ科の葉を食べる。

第28回「鹿背山倶楽部活動」参加者

菅野、高以良夫妻、橋本夫妻、前田敏、山村、前田良、垣見、加藤、橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第38号 平成19年5月18日)

〜初夏の里山で農活動を楽しむ〜

古代米の田植えとサツマイモの植え付けほかをする

空模様が心配される中で第27回「鹿背山倶楽部活動」が6月9日(土)に33名の参加で行われました。黒米、赤米、緑米ほかの田植えと、畑地でのサツマイモ、カボチャ、シソほかの植付けと除草、竹の伐採を行いました。

午前中は青空が覗く下で、水田での代かきを行いました。前日までは少雨のために、充分な水がなく心配されましたが夜中の一時的な激しい雨の恵みで水量が確保でき、まず、代かき作業を行いました。 これまで、3回ほど耕運機での耕転作業を行っていましたが、水に馴染んでいなっかたために耕転を行い、馴染ませ、均し道具のレーキやトンボで仕上げの代かき作業を行いました。足を取られての作業でしたが、3年目で馴れたこともあり順調に進めることが出来ました。1月半前に播種した苗床の籾は発芽、生育し15cm程になっていました。慎重に採取、取揃えて束ねました。

畑地ではサツマイモの苗の植付けを行いました。昨日、有志で麦の刈り取りと耕転、整地を行った跡地に植付けました。乾燥防止や防草のために稲わらを施しました。昨年はイノシシ被害があったことから、対策は充分にしたいと思います。カボチャやシソ、モロヘイヤの苗も植付けました。

竹の伐採も行いました。陽が差し込み竹林らしくなり、タケノコも適度に出て来ていましたが、昨日 タケノコ泥棒が出現していたことで、淡竹の収穫は出来ませんでした。(泥棒よ、けしからんぞー。)。

|

昼食は冷やしうどんにイカやソーセージ、野菜の鉄板焼き、冷やしトマトとキュウリでした。この時期、冷えた食事は疲れを癒してくれます。 今日の天気予報は当りです。ちょうど昼食時に雷を伴う激しい雨です。休憩所や急遽設えたテント内に、雨しぶきが吹き込みました。1時間強、降り続き、田や畑地には充分過ぎる雨量でした。 午後は田植えを行いました。播磨地方で古くから行われてきた「田植え方式」で一列に並び、張られた紐についている印のところに植えました。 |

|

|

自然に恵まれた里山での手植え風景です |

一人当たり4〜5ヶ所としましたが、植付けの早い人や足の送りが上手くいかない人もおられました。しかし、里山の地で15名ほどが一列に並ぶ手植えは日本の古き農文化「結」の再現であり、我々がこの地で、これからも続けていくことに意義があると思います。今年は古代米の緑米を多くして、黒米、赤米、地元のうるち米を植えました。実りが楽しみです。

畑地では植付け後の手直しや耕転、除草作業を行いました。生育は順調です。ジャガイモはもう少し時間が必要のようです。作業終了後に試し掘りしたジャガイモを試食しました。皆様お疲れ様でした。

第28回「鹿背山倶楽部」は7月14日(土)です

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。

ビオトープ池掘、水田での草取り作業、畑地の手入れと除草、畦道での除草を行います

食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

6月9日活動記録写真

|

|

|

サツマイモ植付け前の整備作業です |

サツマイモの植付けと稲わらの敷設です |

|

|

|

|

水量も充分な状態での代かき作業です |

苗床からの稲苗の採取作業です |

|

|

|

田植え作業での休憩です |

参加者の記念写真 |

6月活動作業予定

6月23日(土)はビオトープ池掘り、水田の手入れ、野菜の手入れと除草ほかを行います。多くの方の参加をお願いします。

活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

ホタルブクロ

キキョウ科の多年草 草丈約60cmで4〜5cmの釣鐘状の花

第27回「鹿背山倶楽部活動」参加者

富永禎、和泉夫妻、西田夫妻、橋本夫妻、岩佐、加藤明、児嶋、関、高、中尾、西田、能勢、橋場、前田敏、前翔太、松尾、宮園伸、山村、井上洋、大森、垣見、広瀬、岩元、大坪、加藤、瀬渡、橋本恒、山崎隆、杉崎、長尾でした。

(第37−2号 平成19年5月31日)

〜ツバメが飛び交う中で里山活動を楽しむ〜

サツマイモほかの植付けと代かきの準備をする

前日の雨も上がり、晴天で汗ばむ中で第26回「鹿背山倶楽部活動」(その2)が5月26日(土)に15名の参加で行われました。

畑では野菜の生育も順調です。エンドウ豆は太り過ぎたものもありましたが全て収穫しました。オタフク豆も収穫できました。ジャガイモやタマネギの収穫はもう直ぐです。麦の刈り取りを予定していましたが、収穫には少し早いようで2週間後としました。トウモロコシや落花生、トマト、ナスビ、キュ―リ、ゴーヤほかも根づいたようです。サツマイモとブロッコリーの植付けを行いました。これから収穫まで除草や施肥、病虫害防除、潅水作業ほかを行い、収穫を楽しみにしたいと思います。

田植えを6月の定期活動日に行う予定です。苗床の籾( 緑米と赤米 )も6〜7cmに生育しています。除草作業を行いました。提供していただいた黒米の籾を播種しましたが、少し遅れたことで出芽がまだのようです。代かきの準備として、少し水を張り耕転と均し作業を行いました。

ビオトープの掘り作業と排水管周りの防水作業を行いました。水たまりの上を雌雄シオカラトンボが 飛翔しているのを観察することが出来ました。完成後が楽しみです。

竹の伐採も引き続き行いました。見透しが良くなり、竹薮から竹林に変わってきました。

|

|

代かき前の耕転、均し作業です |

ジャガイモ畑の手入れです |

第26回「鹿背山倶楽部活動」(その2)参加者

橋本夫妻、児嶋、菅野、竹苗、能勢、橋場、井上洋、垣見、岩元、大坪、加藤、橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第37号 平成19年5月18日)

〜晴天のもと、里山活動でいい汗を掻く〜

畑の手入れと野菜苗の植付け、畦周辺の除草作業をする

樹々の新緑が一段と照り輝く下で第26回「鹿背山倶楽部活動」が5月12日(土)に27名の参加で行われました。畑での夏野菜の植付け、ビオトープの池掘り、竹の伐採と処分を行いました。

午前中はビオトープ池の掘り方を行いました。陽射しが強く、汗ばむ中での作業となりました。排水用の管を設置しました。これから、防水シートを敷設し、整備を進めて行きたいと思います。水溜まりには水温が緩んだこともありオタマジャクシが泳ぎ、トンボの水面遊泳が複数種観察できました。

畑では耕転作業を行い、トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、落花生ほかの苗を植付けました。ゴーヤの棚づくりは竹を組んで造り、トマトやキュウリの誘引のための添え竹の設置も行いました。タマネギやジャガイモ畑は除草と畝直し、施肥を行いました。エンドウ豆はもう少しで収穫できそうです。

竹の伐採と整備を行いました。里山林の整備は根気が必要のようです。気長に進めたいと思います。 跡地に植栽したクヌギとナラガシワの苗も枯れることなく生育しています。 植栽時期を考慮して、続けて行きます。また、陽が当るようになり実生からの植物が多く芽を出してきています。

この時期は草の生長も早く、繁茂しています。休憩所周辺や水田の周りの機械除草を行いました。

|

昼食は焼きソバと野菜サラダ、お粥でした。鉄板焼きのソース味です。味付けもよく、量も多くて満足のいくものでした。野菜サラダはトマト、レタス、エンドウ豆、キュウリほかでした。お粥は豆入りでしたが、ご飯炊きの水の量を間違えたために、 急遽お粥仕上げにしたものです。焼きソバとお粥の組み合わせは、悪くはありませんでした。晴天の下での食事はやはり美味い。 午後の作業は午前に引き続き行いました。「鹿背山倶楽部」の看板も入り口近くに設置しました。 会員の自作です。 |

|

|

ビオトープの池掘りの意見交換中です |

2週間前の活動日に水田地で苗床づくりを行い播種した籾は少し発芽してきています。6月の定期活動日に田植えをしたいと思います。今回は京都造形芸術大学の通信課程(担当下村泰史先生)の皆さんが鹿背山倶楽部の活動を研修にこられました。近郊の里山を改変した街づくりが人々に何をもたらしたかを見聞し、これから、なすべき街づくりの課題を問うものだそうです。街づくりの1つの過程として、事業中止になった地区での、里山を活用した自然と共生する市民主体の活動の実態を把握することが目的でした。

西念寺の本堂で活動の背景や目的、季節ごとの活動内容、これからの課題について説明し、現地を案内しました。

第27回「鹿背山倶楽部活動」は6月9日(土)です。

現地集合は10:00です( 学研本部集合は9:30とします)。

代かきと田植え、ビオトープ池掘り作業、畑地の手入れと除草ほかを行います。

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

|

|

畑地での耕転と除草作業です |

ジャガイモの施肥作業です |

|

|

ゴーヤの棚づくり(和泉さんの労作です) |

休憩所周辺の機械除草作業です |

|

|

竹の伐採、整備作業(京府大生の岩佐さん) |

食事風景です |

5月活動作業予定

5月26日(土)はビオトープ池掘り、水田での代かき準備、夏野菜の手入れと除草ほかを行います。多くの方の参加をお願いします。

活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

ゴーヤ

別名ニガウリ。ウリ科のニガウリ属の多年生植物。10月頃に紅肉の甘くなった完熟果を果物として食べていた。 しかし、沖縄においては夏野菜の代表として、未熟果が食べられ普及した。油炒めしたものはビタミンCの含有量が生と変わらないのが特徴である。

第26回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、高以良夫妻、橋本夫妻、岩佐、児嶋、関、高、中尾、能勢、橋場、山村、井上洋、大森、 垣見、新村、広瀬、前田良、岩元、大坪、加藤、谷、橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第36−2号 平成19年4月30日)

〜苗床づくりと籾の播種、夏野菜の苗の植付けを行う〜

晴天に恵まれ、汗ばむ中で第25回「鹿背山倶楽部活動」(その2)が4月28日(土)に22名の参加で行われました。

水田では今年2回目の耕運機による田起しを行いました。また、苗床づくりを行い、古代米の緑米と赤米の籾を播種し、保温と野鳥からの保護ほかの目的で網布を被せました。これから、もち米苗とうるち米苗を入手する予定です。6月の活動日に田植えを楽しみたいと思います。

畑では夏野菜植付けです。種子から育てていたスイートコーンの苗を植え付け養生のわらを被せました。また、種子の播種も行い、ビニールでトンネル保護を行いました。トマトやナスビ、ゴーヤ、キューリ、モロヘイヤほかは、これから植え付けます。

ゴーヤの棚づくりやハーブと苗木場の草取りも行いました。 麦、ジャガイモ、タマネギ、エンドウ豆、オタフク豆も順調に育っています。 淡竹が主な森林の伐採整備も続けて行いました。

活動終了後、鹿背山会議を開き、古材文化の会から申し出のあった平窯づくりの活動について、作業内容や作業日についての説明と意見交換を行いました。

|

|

今年2回目の耕運機による田起しです |

苗床に籾の播種後養生の網布掛け作業です |

|

|

スイートコーンの苗植付け作業です |

参加者の記念写真 |

第25回「鹿背山倶楽部活動」(その2)の参加者

和泉夫妻、高以良夫妻、橋本夫妻、菅野、関、宮園伸、岩佐、能勢、橋場、前田敏、山村、垣見、高須、 岩元、大坪、加藤、杉崎、橋本恒、長尾でした。

(第36号 平成19年4月20日)

〜 汗ばむ陽射しの中で活動を楽しむ 〜

水田の田起こしと畑での野菜植付け準備等をする

前夜の雨も上がり、晴天で汗ばむ中で第25回「鹿背山倶楽部活動」が4月14日(土)に27名の参加で行われました。 水田での人力と耕運機による田起こし作業と畑での夏野菜植付け準備の畝作りや施肥、除草と竹の伐採と雑木苗の移植を行いました。

午前中は水田での田起しを行いました。米づくりには大切な作業です。耕運機の調子が悪いことから延び延びになっていました。急遽、回転部の部品を購入しました。前夜の雨で適度な水を含んでいたことで作業は効率よく進みました。

はじめは農作業をのんびりと楽しむために、乾いたところから鍬や鋤での人力作業で行いましたが、やはり限度(年齢か)を感じました。文明の力には勝てませんでした。わらを約15cmに切断し、田に敷きこむ作業も同時に行いました。田の水切りをしばらく行い、田植えまでに、もう一回、田起し作業を行う予定です。

畑では、夏野菜の植付け準備です。畝立てを行い、柔らかくして堆肥を施しました。畑土は適度に水分を含んでいました。竹の伐採も行いました。見透しが良くなり、足元に光が差し込んで「竹林」らしくなってきました。

|

昼食は鶏肉のカレーとスライスしたリンゴ入りの野菜サラダ、焼きタケノコほかでした。鶏肉は網焼したものでスパイスの香り良い、少し甘味を感じきるものでした。 ご飯は昨年収穫したヒノヒカリ米を使用しています。旬のタケノコは採りたてを焼きタケノコ料理で味わいました。やはり、青空の下での食事は旨く、元気を回復することが出来ました。 午後は水田での耕運機使用の田起しを続けて行いました。又、水田地横の排水路の整備を行い、新しく開墾する地の排水作業ほかも行いました。 |

|

|

鍬や鋤による人力による田起し作業です |

畑では生長し、多くの花を咲かしているエンドウ豆とオタフク豆の整姿と草取りを行いました。麦、ジャガイモ、タマネギも順調に育っています。収穫が楽しみです。

活動ヤード前の竹の皆伐跡地に、この地で採取したナラガシワとクヌギの実生から育てていた苗木を移植しました。地下茎や細根が多く、植穴を掘るのに一苦労でしたが、これからも続けて里山雑木林の再生を図りたいと思います。

この時期の楽しみはタケノコ掘りです。今年はモウソウチクとハチクが同時に収穫できています。それぞれが家族への良い手土産となりました。

今年度の初めての活動日でしいた。新しく4名の方が参加されました。今年も鹿背山の里地で楽しく、いい汗を掻いて、語りあいましょう。

(入会手続きが済んでいない方は早い目にお願いします。)

第26回「鹿背山倶楽部活動」は5月12日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。

稲苗づくりの籾蒔きとビオトープ

池掘り作業、畑の耕転と除草ほかを行います。

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

4月12日活動記録写真

|

|

耕運機による手馴れた田起し作業です |

耕運機の回転部の取替えです |

|

|

夏野菜の植付け準備と草取り作業です |

竹の伐採作業です |

|

|

旬のタケノコ掘りです |

参加者の記念写真 |

4月活動作業予定

4月28日(土)はビオトープ池掘り、水田での田起し、夏野菜の苗の植付けと播種ほかを行います。多くの方の参加をお願いします。

活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

タケノコのアク抜き

時間と共にえぐみが強くなり、香りが抜け硬くなります。外側の皮を2〜3枚取り、頭の部分を斜めに切り、米糠と唐辛子を入れて1時間ほどゆでると良い。

第25回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、橋本夫妻、高以良夫妻、相原、児嶋、菅野、高、竹苗、中尾、能瀬、橋場、前田敏、宮園、 垣見、新村、広瀬、前田良、岩元、加藤、橋本恒、宮園敏、山崎隆、杉崎、長尾でした。

(第35号 平成19年3月16日)

〜 2006年度の総会を開催する 〜

総会に引き続き、講演会と年度末の懇親会を行う

里山でのウグイスの鳴声が心和む中で第24回「鹿背山倶楽部活動」が3月10日(土)に24名の参加で行われました。午前中の里山活動後に2006年度総会と講演会、懇親会を行いました。

午前中は暖かい日差しの中、里山での活動を行いました。ビオトープ池の整備も予想外に手間が掛かるようで、掘り土工事が難航しています。粘土質で水分を多く含むために、足を取られるのと搬出する作業が一苦労です。無理をせずに、一歩一歩進めていきます。

今日は、珍しい生き物との出会いがありました。「タウナギ」です。前田良作さんが作業中に見つけたものです。約40cmありました。多くの方が見て、触る経験は初めてのようでした。水田地では穴を空けて潜り込むために、その跡が原因で水が抜けることがあり、嫌われているそうです。

畑地のエンドウ豆とオタフク豆は順調に育っていますが手入れを行いました。生長の悪い蔓部や枯死部を取り除き、誘引と施肥を行いました。小麦は約20cmほどに育っています。今年は収穫後、加工してパンやうどんづくりで楽しみたいと思います。既水田地の上部地の開墾整備も行いました。

|

昼食は醤油味の鳥肉と野菜、山菜たっぷりうどんを作りました。暖冬のためか、例年より早く上達したウグイスの鳴声を聞きながらの食事は日頃の喧騒を忘れさせてくれたひと時でした。 午後からは都市機構学研本部の会議室をお借りして、2006年度の総会を開催しました。総会出席者数は53名(委任状を含む)で総会は成立しました(会員数69名の2/3以上)。 提出議案は5件でいずれも承認されました。主な議案議決事項は正会員の年会費が2000円から3000円になりました。 |

|

|

足を取られての池掘り作業です |

役員の改選は、幹事の藤原広志さんが辞任され、新しく岩元一正さんと前田敏機さん、新設の会計に杉崎直哉さんが就任されました。よろしくお願いします。

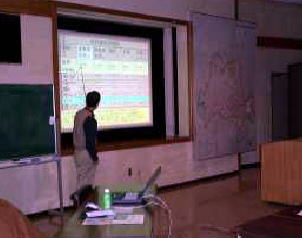

講演会は大阪大学特任助教授の栗本修滋氏に講師をお願いしました。世界と日本の森林の推移と現状、木材消費国としての日本の矛盾点、森林の生態的な解説、京都議定書の内容や問題点、実践指導されている里山活動のリーダー養成講座の紹介などを1時間30分にわたり、映像をまじえて講義していただきました。これからの活動の中で多くのことを生かすことが出来る有意義な内容でした。

懇親会の参加者は約30名です。加藤さんと大坪さんの見事な腕前の男料理を食しながら、日ごろの活動や里山への想い、これからの夢を熱く語りあい、親睦を深めることが出来ました。約2時間の懇親会でした。今年も鹿背山の里山で楽しく、いい汗をかき、語り合いましょう。

第25回「鹿背山倶楽部活動」は4月14日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。

ビオトープ池掘り作業や畑の耕転、除草、新しい水田地の整備ほかを行います

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

3月10日活動記録写真

|

|

掘り取り土搬出は2人での作業となりました |

昼食のうどんの釜からの「ゆであげ」です |

|

|

栗本修滋氏の映像を使用しての講演です |

講演後の質疑応答の回答中です |

|

|

注いで、飲んでの和やかな懇親会です |

鍋をつつき、談話の懇親会です |

3月活動作業予定

3月24日(土)はビオトープ池掘り、竹の伐採と雑木苗木の植樹、畑の手入れほかを行います。多くの方の参加をお願いします。

活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

タウナギ

タウナギ科 背は黄褐色で暗褐色の不規則な斑紋がある。腹面は赤っぽい。

背ビレと尾ビレはつながっている。エラは痕跡的で水中に置くと短時間で窒息死する。

第24回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、橋本夫妻、荒堀、岸、児嶋、関、高、中尾、橋場、垣見、前田良、松本二、岩元、大坪、加藤、田中敬、谷、橋本恒、 宮園、山崎隆、杉崎、長尾でした。

(第34号 平成19年2月19日)

〜暖冬の中での里山活動となる〜

ビオトープ池掘りと竹の伐採、畑の植付け準備をする

立春すぎの穏やかな晴天の下で第23回「鹿背山倶楽部活動」が2月10日(土)に25名の参加で行われました。今年度の目標であるビオトープの池掘りと竹材の切り出し、畑の耕転作業で汗をかきました。

ビオトープの池掘りは1月の自主活動日(第4土曜日)に位置出しや水準測量を行い、掘り方を始めていました。まずは、周辺部に土を盛り上げ、池の土手部づくりです。前夜に激しく雨が降ったことで、水田の放棄地であることや棚田の下方であることから、雨水を多く含むためにスコップでの手作業では掘るのも、掘り上げるのも足元を気にしての作業となりました。作業効率が悪いために、予想以上に時間がかかりそうです。頑張りましょう。

土質は青色の還元性粘土が多く、一部が砂質土です。池への導水は横を流れる小川からの計画ですが、水量が少ないことや高低差の関係で堰を造ることになりそうです。また、作業ヤード前の水路の水量は比較的安定していることから、少し上流域から引み込むことも計画し、竹の半割り材を使用する予定です。排水は隣接するガマ棲息地に流入させて、水路に流すことになります。

|

昼食はカレーライスと鶏肉の網炭火焼き、野菜サラダです。カレーは豚肉にタマネギ、ニンジンとナスビたっぷりでした。米飯は昨年収穫したヒノヒカリ米を使用しました。 米も水加減もよく、釜での薪火焚きご飯はやはりうまい。カレーの中に入れる予定の鶏肉を鹿背山産竹炭で網焼きしました。 骨付きでこんがりと焼いた色合いが食欲をそそりました(これは宮崎産焼き鳥よりうまい)。野菜サラダは里山オーナー産でご婦人たちの「まかない料理」 でした。カレー味とは合い、これもうまい。 |

|

|

ビオトープ池の手掘り作業です |

水田の日当たりを悪くしている竹薮の伐採をしました。淡竹が多く、真竹が少し混ざる域でした。急斜面で生育密度が高いことから、足場の確保が難しく、また上部で交差している竹が多く、難しい作業でした。少し明るくなり、これからも引き続き行い、稲の生育環境をよくすると共に跡地は雑木林の再生を目指したいと思います。竹の材としての伐採にはよい時期です。ストックも多くなりました。いろいろな整備に使用できます。

畑では野菜の植え付け準備をしました。耕転をし、畝づくりを行いました。3月までにはジャガイモの種芋を植え付ける予定です。オタフク豆とエンドウ豆、コムギは順調に生育しています。タマネギは昨年と同様によくありませんが、生育を見守りたいと思います。

今日は「ウソ」の姿を間近に見ることが出来、穏やかな気候に恵まれた里山での1日でした。皆様、ご苦労さまでした。

第24回「鹿背山倶楽部活動」は3月10日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。

午前中は現地にて、池掘り作業や畑の耕転作業を行います

(食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと)。

午後は学研本部にて、「2006年度総会」と講演会(講師 栗本修滋大阪大学特任助教授)、懇親会を行います。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

2月10日活動記録写真

|

|

伐採竹の集積です(一部は焼却しました) |

新しい水田地の伐採作業です |

|

|

池掘り作業の休憩です |

火を囲んでの昼食風景です |

|

|

畑での耕転と畝づくりです |

参加者の記念写真 |

2月活動作業予定

2月24日(土)はビオトープの池づくり、竹の伐採、畑の手入れを行います。多くの方の参加をお願いします。活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

野鳥ウソ

スズメ目アトリ科の小鳥。体長約15cm。全身の色は灰褐色で頭部は黒く、雄は喉周りが赤いのが特徴である。夏は高原の山中で過ごし、冬は里山に下りてくる。

昆虫やクモ、木の実、花芽などを餌とする。桜の花芽を食べる被害がでているが益鳥でもある。

第23回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、高以良夫妻、橋本夫妻、金星、衣川、児嶋、関、菅野、高、中尾、能勢、橋場、前田敏、山村、垣見、 井上洋、広瀬、前田良、岩元、橋本恒、杉崎、長尾でした。

(第33号 平成19年1月26日)

〜 新春の里山で農始めをする 〜

初詣とフユイチゴの収穫を楽しむ

あけましておめでとうございます。今年も鹿背山の里地で元気に、楽しく、いい汗を掻きましょう。

亥年の農始めは穏やかな新春の青空の下で第22回「鹿背山倶楽部活動」が1月13日(土)に29名の参加で行なわれました。安全と豊かな実りを祈願して恵比寿神社に初詣し、時節のフユイチゴ狩り、竹の伐採他を行いました。今回はネパールからの留学生マドウ・バスネトさんが参加されました。

年始めの挨拶の後恵比寿神社へ初詣。活動拠点からの「谷ルート」で約20分。小鳥の囀りと木漏れ日の中、落ち葉を踏んで散策路を歩き、正月で鈍った体にはいい汗を掻く運動となりました。

恵比寿神社に各々が参拝後、帰りのコースでフユイチゴの収穫を楽しみました。今年は暖冬の影響か、収穫適期が早目であったか、小鳥に食べられたかで、果実が少なく残念でした。収穫出来た貴重な果実を昨年も協力していただいた地元の木戸さんにお願いして、ジャムにすることにしました。等量の砂糖と共に加熱することで、美味しい「フユイチゴジャム」が出来るそうです。

|

菅野さんから提供のあった紅と白の花が咲く梅の苗木(約1m)を作業ヤードの近くに植樹しました。これから楽しみです。 昼食はお雑煮と赤米入りご飯ほかです。お雑煮は 味噌味とすまし味の二種類を作りました。餅は焼き切り餅です。皆さんの好みに対応できるように組み合わせた心遣いの結果でした。 ご飯は正月を祝い「赤飯」としました。赤米約2割と少し多めにしたことから、赤色が濃い目の赤飯となりました。 |

|

|

恵比寿神社に初詣(中央がマドウ・バスネト氏) |

雑煮談議にも花が咲きましたが、竹を使った輪投げやダ―ツ投げ遊びに興じました。和泉さんの冬休みの労作です。 賞品のダイコン(橋本さん提供)を賭けての真剣勝負でした。

午後は竹の伐採も行い、一部焼却しました。跡地には周辺にあるクヌギやナラガシワのドングリの播種や実生苗を植樹し、里山景観の再生を目指したいと思います。

又、今年の目標である「ビオトープ池」作りのために、予定地の湧水や水位調査のための水抜き作業も行いました。全てが手作りのために時間はかかりますが、子供達の環境教育や大人が自然を再認識するためにも大切な場作りになります。現在の水田地の下方を草刈整備し、水田地の拡張を行い、小さいながらも日本の原風景である「鹿背山棚田景観」を創出したいと思います。

今年も新しいことにも挑戦しながら地元にある伝統文化も学び、地域密着型の活動を展開していきます。鹿背山の自然に抱かれ、楽しく活動しましょう。

第23回「鹿背山倶楽部活動」は2月10日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。

竹の伐採と跡地へ植樹、水田の耕転、畑地の手入れ、除草等を行います。

食器や飲み物、嗜好品は各自持参のこと。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774−73−1518

1月13日活動記録写真

|

|

新年の挨拶の後、作業の説明を聞く |

初参加者の紹介(高さんとバスネトさん) |

|

|

今年の初釜炊きです(赤米の赤飯) |

昼食は雑煮と赤飯でした |

|

|

昼食後に竹細工で作った輪投げに興じる |

参加者の記念写真 |

1月活動作業予定

1月27日(土)はビオトープの池作り、竹の伐採、畑の手入れ他を行います。多くの方の参加をお願いします。 活動時間は定例活動日と同じです。

鹿背山一口メモ

お雑煮

新年の豊作や家内安全を祈る。関西地方では丸餅で寒冷地や東京周辺では角餅を使う。味付けは近畿地方では白味噌味、東日本と西日本(近畿地方沖縄を除く)はすまし味が多い。

具の基本はダイコン、ニンジン、ネギでその他に土地の産物が添えられる。

第22回「鹿背山倶楽部活動」参加者

和泉夫妻、高以良夫妻、橋本夫妻、大道、金星、木戸、関、菅野、高、能勢、橋場、前田敏、山村、マドウ・バスネト、

垣見、前田良、大木、加藤、岩元、大坪、橋本恒、谷、杉崎、長尾でした。