(第20号 平成18年1月18日)

~ 年おさめ、もちつき ~

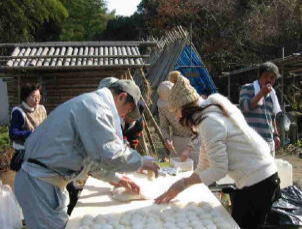

今年最後の定期活動日、となると何は差し置いても定番の餅つき。昨夜から事務局に準備いただいた水に浸したもち米をはじめとした材料一式、蒸籠、臼、杵などの道具類が運び込まれました。

さっそく、炉造り、火おこし、濡れた薪が燃え上がるのは思いの外手間がかかります。そのうち餅つきにかかる者を残し、もうひとつの作業である竹の伐採とその整理にかかる者が別れて行きました。

ブロックを置いただけの簡単な炉でもようやく火力が益してくると、まずはもち米を蒸し始める。寄せ集めの人間、道具類に不慣れな野外での作業も、それなりの工夫で思いのほか順調に第一臼が搗き始められました。

そのころ、伐採竹の整理と言っても引き摺り下ろしてはまるごと燃やすだけ。 そちらのほうも調子が上がってきました。ボンボンと威勢の良いBGM、山かいの里山としての雰囲気ここに極まれり。

さっそく、炉造り、火おこし、濡れた薪が燃え上がるのは思いの外手間がかかります。そのうち餅つきにかかる者を残し、もうひとつの作業である竹の伐採とその整理にかかる者が別れて行きました。

ブロックを置いただけの簡単な炉でもようやく火力が益してくると、まずはもち米を蒸し始める。寄せ集めの人間、道具類に不慣れな野外での作業も、それなりの工夫で思いのほか順調に第一臼が搗き始められました。

そのころ、伐採竹の整理と言っても引き摺り下ろしてはまるごと燃やすだけ。 そちらのほうも調子が上がってきました。ボンボンと威勢の良いBGM、山かいの里山としての雰囲気ここに極まれり。

| その雰囲気に浸っている間もなく、搗きあがれば小餅に丸める一方、大根おろし、きな粉、あんこともちが温かいうちに食べなければなりません。せわしないことです。 2臼、3臼と進んでも竹の班はますます佳境。伐採に、焼却にとそれぞれが夢中。まだ腹が減る時間でないにしてもそこまで熱中することもないのにねぇ。食べそこねても知らないから。 |

|

ここで、竹の焼却について考えるに、かさ高い伐採竹を整理するには手っ取り早い方法ではあるが、せっかく固定された二酸化炭素を、また大気中に戻すことになり、里山の理念には悖ることではないのか。

やはり竹材としての活用を考えるのが本来だろう。さりながら“ドンド焼き”の楽しみそのもの、参加者にとって欲求不満の解消効果は下手な何とかセラピーに勝ること疑いなく、又焼却後に残った消し炭量も思いの外多く、これは炭素として固定されたままですべてが大気中に戻るわけでないことなども斟酌すれば、そう目くじらを立てることもありますまい。それでも、入れ替わり食べては又戻ってなど、テンデバラバラな様でも餅つきを中心に、ゆるやかな時間がすぎていきました。6臼搗いて今年の納め。あと片付け、焼却竹の残り火も完全に消してきれいサッパリ、餅をみやげに、今年最後にふさわしい定期活動日が終わりました。

今号の配信が遅くなりましたことをお詫びいたします。通常、活動日の案内を「鹿背山倶楽部ニュース」にてお知らせしておりましたが、ニュースの配信が遅れたことにより、活動日の連絡が行き届かず、ご迷惑をおかけいたしました。活動日は基本的に、毎月第二土曜日(定例)を予定しており、日程変更や定例以外の活動日は別途お知らせいたします。雨天中止の連絡は行いませんが、警報が出ているような場合は中止とし、それ以上は個々の判断にお任せいたします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

(第19号 平成17年11月15日)

脱穀作業と秋植え野菜の植え付けを行う

(第18号 平成17年10月28日)

小雨の中、市民参加で手刈りを楽しむ

(第17号 平成17年9月20日)

木階段、小橋づくりと道沿いの倒竹処理に汗を掻く

(第14号 平成17年6月22日)

田ごしらえと手植えで「むかしの農」を知る

ツバメシジミ

シジミチョウ科。日当たりの良い草地に生息する。糸の様な短いシッポ(尾状突起)を持ち、シッポの付け根に橙色のアクセントがある。 雄の表面はさわやかなブルー、雌は地味な黒褐色である。体長は9~19mmである。

(第12号 平成17年4月28日)

花見日和のもと本格的活動がスタート

(第11号 平成17年4月15日)

鹿背山城跡と古道散策

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

(第10号 平成17年2月25日)

農地の除草と竹炭材の切り出しを行う

次回は、午前中「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんに鹿背山古道を案内していただきます。

集合は学研に9:45、乗り合いにて鹿背山の西念寺に行きます。昼食は西念寺にて取りたいと思います。

また、当日は鹿背山倶楽部の年度末打上げを学研本部で行いたいと思いますのでよろしくお願いします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

(第9号 平成17年1月17日)

竹材切り出しと伐採竹の焼却を行う

やはり竹材としての活用を考えるのが本来だろう。さりながら“ドンド焼き”の楽しみそのもの、参加者にとって欲求不満の解消効果は下手な何とかセラピーに勝ること疑いなく、又焼却後に残った消し炭量も思いの外多く、これは炭素として固定されたままですべてが大気中に戻るわけでないことなども斟酌すれば、そう目くじらを立てることもありますまい。それでも、入れ替わり食べては又戻ってなど、テンデバラバラな様でも餅つきを中心に、ゆるやかな時間がすぎていきました。6臼搗いて今年の納め。あと片付け、焼却竹の残り火も完全に消してきれいサッパリ、餅をみやげに、今年最後にふさわしい定期活動日が終わりました。

事務局より

今号の配信が遅くなりましたことをお詫びいたします。通常、活動日の案内を「鹿背山倶楽部ニュース」にてお知らせしておりましたが、ニュースの配信が遅れたことにより、活動日の連絡が行き届かず、ご迷惑をおかけいたしました。活動日は基本的に、毎月第二土曜日(定例)を予定しており、日程変更や定例以外の活動日は別途お知らせいたします。雨天中止の連絡は行いませんが、警報が出ているような場合は中止とし、それ以上は個々の判断にお任せいたします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

11月12日活動記録写真

|

|

もち米を蒸し器にかけます |

搗いたもちを丸めます |

|

|

二臼、三臼と搗きます |

野焼き作業 |

|

|

火の後始末はきちんと |

参加者の皆さん |

(第19号 平成17年11月15日)

~ 彩づく樹々の中で秋の農作業をする ~

脱穀作業と秋植え野菜の植え付けを行う

前日からの雨もあがり、秋空のもとで第8回「鹿背山倶楽部活動」が11月12日(土)に25名の参加で行われました。

畑の芋の収穫も終わり、秋植え野菜の作付け時期です。畝作りと植え付けを行いました。雨水を充分に含んだ畑土の耕転作業は一苦労です。泥水に足を取られての作業となりました。ダイコン、エンドウ豆、オタフク豆、タマネギの苗を植え付け、ムギ(小麦)の播種を行いました。

脱穀後のワラの利用です。乾燥防止や保温、防雑草のために軽く敷き均し、麻縄等と竹串で飛散防止の押さえ作業を行いました。又、作業ヤード前の斜面地の竹伐採と下草刈り作業も行いました。放置された里山林に竹が繁茂して、生態系を単一化しています。

良好な里山環境を再醸するために、人手が入っていた所では竹や常緑中低木の伐採、下草刈り等の人の関わりが求められます。植生や生き物が多様になり、自然からの豊かな恵みを享受する里山生活の再現に汗を掻くことも楽しく、我が倶楽部立ち上げの大きな目的です。頑張りましょう。

昼食時はビールも美味い時期です。(ほどほどにしましょう)。畑の耕転作業で掘り残しの芋を炭火で焼いて食しました。今年は幼稚園児が芋掘りを楽しみました。晴天に恵まれ、楽しい農体験が出来たそうです。多くの子供たちが自然に触れる機会を創ることも我が倶楽部活動の目的の一つです。

午後は脱穀作業です。前日の雨予報のために稲架全体にシートを被せて置きました。

地元の富永前区長さんとふるさと農園の富永さんの協力を得て、自走式脱穀機を現地に据えて行いました。稲架に掛けた稲を手渡しで運び、約1時間で終わりました。

籾状態で10袋です。富永さんにお願いして、玄米にしてもらいました。約120kgの収穫です。皆さんには精米してお届けしたいと思います。田植えから収穫までの活動、皆様ご苦労様でした。

木の津まつり(11月13日 木津町主催)に「里山元気プロジェクト」コーナーで梅美台公園応援団と共同で参加、展示しました。木津町中央体育館で開催され、農産物の品評会・即売会や小学生のソーラン踊り、高校のブラスバンドの演奏、抽選会等があり、各種団体の露天コーナーでは食べ物や農産物、花類等が販売されていました。我が倶楽部からは、竹トンボやウグイス笛、竹コップ、花瓶等を展示し、無料配布しました。ドングリと竹棒で作ったヤジロベイに人気がありました。

会員の皆様で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部クラブ事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

ナラガシワ

ブナ科の落葉高木樹皮は灰黒褐色で不規則な裂け目がある。 葉はカシワに似ている。ドングリは約2cmの楕円形である。殻斗はカシワと形が違う。鹿背山地区では比較的多く生育している。

富永(前区長)、富永(ふるさと農園)、松田、金星、日野、和泉、山村、垣見、井上、広瀬、堀内、高須、後藤、加藤、岩元、中川、谷、橋本、瀬渡、大坪、佐竹、藤原、鹿野、赤井、長尾でした。

畑の芋の収穫も終わり、秋植え野菜の作付け時期です。畝作りと植え付けを行いました。雨水を充分に含んだ畑土の耕転作業は一苦労です。泥水に足を取られての作業となりました。ダイコン、エンドウ豆、オタフク豆、タマネギの苗を植え付け、ムギ(小麦)の播種を行いました。

脱穀後のワラの利用です。乾燥防止や保温、防雑草のために軽く敷き均し、麻縄等と竹串で飛散防止の押さえ作業を行いました。又、作業ヤード前の斜面地の竹伐採と下草刈り作業も行いました。放置された里山林に竹が繁茂して、生態系を単一化しています。

良好な里山環境を再醸するために、人手が入っていた所では竹や常緑中低木の伐採、下草刈り等の人の関わりが求められます。植生や生き物が多様になり、自然からの豊かな恵みを享受する里山生活の再現に汗を掻くことも楽しく、我が倶楽部立ち上げの大きな目的です。頑張りましょう。

昼食時はビールも美味い時期です。(ほどほどにしましょう)。畑の耕転作業で掘り残しの芋を炭火で焼いて食しました。今年は幼稚園児が芋掘りを楽しみました。晴天に恵まれ、楽しい農体験が出来たそうです。多くの子供たちが自然に触れる機会を創ることも我が倶楽部活動の目的の一つです。

午後は脱穀作業です。前日の雨予報のために稲架全体にシートを被せて置きました。

地元の富永前区長さんとふるさと農園の富永さんの協力を得て、自走式脱穀機を現地に据えて行いました。稲架に掛けた稲を手渡しで運び、約1時間で終わりました。

籾状態で10袋です。富永さんにお願いして、玄米にしてもらいました。約120kgの収穫です。皆さんには精米してお届けしたいと思います。田植えから収穫までの活動、皆様ご苦労様でした。

木の津まつり(11月13日 木津町主催)に「里山元気プロジェクト」コーナーで梅美台公園応援団と共同で参加、展示しました。木津町中央体育館で開催され、農産物の品評会・即売会や小学生のソーラン踊り、高校のブラスバンドの演奏、抽選会等があり、各種団体の露天コーナーでは食べ物や農産物、花類等が販売されていました。我が倶楽部からは、竹トンボやウグイス笛、竹コップ、花瓶等を展示し、無料配布しました。ドングリと竹棒で作ったヤジロベイに人気がありました。

第9回「鹿背山倶楽部活動」は12月10日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)。次回はお正月を前に「もちつき」を行ないます。

会員の皆様で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部クラブ事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

鹿背山一口メモ

ナラガシワ

ブナ科の落葉高木樹皮は灰黒褐色で不規則な裂け目がある。 葉はカシワに似ている。ドングリは約2cmの楕円形である。殻斗はカシワと形が違う。鹿背山地区では比較的多く生育している。

第8回「鹿背山倶楽部活動」参加者

富永(前区長)、富永(ふるさと農園)、松田、金星、日野、和泉、山村、垣見、井上、広瀬、堀内、高須、後藤、加藤、岩元、中川、谷、橋本、瀬渡、大坪、佐竹、藤原、鹿野、赤井、長尾でした。

(第18号 平成17年10月28日)

~ 実りの秋、稲刈りをする ~

小雨の中、市民参加で手刈りを楽しむ

2週間前の定期活動日が雨のために中止になった 第7回「鹿背山倶楽部活動」が10月22日(土)に行われ、「稲刈り活動日」の情報から、事前に多くの団体等の参加希望連絡がありました。参加希望のあった団体やシンポジウムのフィールドワークとしての参加者他約40名で行われました。

小雨の降り続く中での、稲取り作業となりました。今年は古代米苗の入手が出来ずに、地元のうるち米となりましたが、実り指数は高く稲穂が大きく頭を垂れていました。地元の人にも良い出来だと評価していただきました。はじめに、自然乾燥させる稲架(はざ)作りとスペース確保の稲刈りです。

約3mの幅で稲刈りを行い、事前に切り出していた竹を組んで稲架作り行いました。稲架の高さを一定にする作業は意外と難しく、地元の方から指導を受けながら行いました。鎌の使い方に注意しながら、子供たちも混じっての稲刈りです。水抜きはしたものの、少し水を含んだ田に、足元に気を配り、手元にも注意を払いながら行いました。この時がお互いの掛け声が大きくなり、笑い声があり、刈取りに熱中して、子供も大人も動きが機敏でした。

自然からの恵みである収穫の楽しさは日常の喧騒を忘れて、太古から変わることはないのでしよう。

次は刈り取った稲を稲架にかけるために束ね結束します。稲わらがないために、麻縄を用意しました。子供たちにとっては、 やり易いようでした。数本の稲での結束はコツが必要でした。

稲架掛けは少し雨に濡れ、泥で汚れていましたが順調に進み、午前中に無事終了しました。今は稲刈りも機械で行うために、稲架掛けのある風景は見ることが少なくなりました。

豊かな自然を背景にした稲架掛け風景は私達の心に何かを問いかけているように思われます。活動は午前で終了としました。お疲れ様でした。

午後は木津町東部交流会館で開催された「木津川流域シンポジウム」に参加しました。木津川の豊かな自然や水を守る住民の活動組織と京都府が主催です。「魚類から見た木津川の現状」のテーマで小川力也氏(西野田工業教論)講演の後、鹿背山倶楽部の活動紹介(長尾会長が報告)、木津高校の水質調査報告、カヌー体験からの木津川、水生昆虫の現状、オオサンショウオの生態他が紹介されました。

会員の皆様で現地に車で来られる方は「 駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

また、春に募集しました「里山オーナークラブ」の第二期現地説明会も行ないます。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

日本ボーイスカウトきづがわ第1団の皆様、木津町こどもエコクラブの皆様。

富永前区長、松井、福田、金星、日野、和泉、中尾、速水、菅野、松本、中村、山崎、前田、垣見、広瀬、末永、加藤、中川、橋本、谷、佐竹、岩元、藤原、鹿野、赤井、長尾。

特別参加で「木津川流域シンポジウム」参加の皆様でした。

定期活動の第7回「鹿背山倶楽部活動」は10月8日(土)でしたが、降り続く雨のために途中で中止としました。竹材切出しと除草作業を行いました。参加者は松田夫妻、金星、中村、垣見、長尾他でした。

小雨の降り続く中での、稲取り作業となりました。今年は古代米苗の入手が出来ずに、地元のうるち米となりましたが、実り指数は高く稲穂が大きく頭を垂れていました。地元の人にも良い出来だと評価していただきました。はじめに、自然乾燥させる稲架(はざ)作りとスペース確保の稲刈りです。

約3mの幅で稲刈りを行い、事前に切り出していた竹を組んで稲架作り行いました。稲架の高さを一定にする作業は意外と難しく、地元の方から指導を受けながら行いました。鎌の使い方に注意しながら、子供たちも混じっての稲刈りです。水抜きはしたものの、少し水を含んだ田に、足元に気を配り、手元にも注意を払いながら行いました。この時がお互いの掛け声が大きくなり、笑い声があり、刈取りに熱中して、子供も大人も動きが機敏でした。

自然からの恵みである収穫の楽しさは日常の喧騒を忘れて、太古から変わることはないのでしよう。

次は刈り取った稲を稲架にかけるために束ね結束します。稲わらがないために、麻縄を用意しました。子供たちにとっては、 やり易いようでした。数本の稲での結束はコツが必要でした。

稲架掛けは少し雨に濡れ、泥で汚れていましたが順調に進み、午前中に無事終了しました。今は稲刈りも機械で行うために、稲架掛けのある風景は見ることが少なくなりました。

豊かな自然を背景にした稲架掛け風景は私達の心に何かを問いかけているように思われます。活動は午前で終了としました。お疲れ様でした。

午後は木津町東部交流会館で開催された「木津川流域シンポジウム」に参加しました。木津川の豊かな自然や水を守る住民の活動組織と京都府が主催です。「魚類から見た木津川の現状」のテーマで小川力也氏(西野田工業教論)講演の後、鹿背山倶楽部の活動紹介(長尾会長が報告)、木津高校の水質調査報告、カヌー体験からの木津川、水生昆虫の現状、オオサンショウオの生態他が紹介されました。

第8回「鹿背山倶楽部活動」は11月12日(土)です

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)

会員の皆様で現地に車で来られる方は「 駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

また、春に募集しました「里山オーナークラブ」の第二期現地説明会も行ないます。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

第7回「鹿背山倶楽部活動」参加者

日本ボーイスカウトきづがわ第1団の皆様、木津町こどもエコクラブの皆様。

富永前区長、松井、福田、金星、日野、和泉、中尾、速水、菅野、松本、中村、山崎、前田、垣見、広瀬、末永、加藤、中川、橋本、谷、佐竹、岩元、藤原、鹿野、赤井、長尾。

特別参加で「木津川流域シンポジウム」参加の皆様でした。

お知らせ

定期活動の第7回「鹿背山倶楽部活動」は10月8日(土)でしたが、降り続く雨のために途中で中止としました。竹材切出しと除草作業を行いました。参加者は松田夫妻、金星、中村、垣見、長尾他でした。

(第17号 平成17年9月20日)

~ 豊かな自然に親しむ道づくり整備をする ~

木階段、小橋づくりと道沿いの倒竹処理に汗を掻く

残暑の厳しいもとで第6回「鹿背山倶楽部活動」が9月10日(土)に36名の参加で行われました。今回は一般公募した「草刈り十字軍」の参加者との協働活動となり、賑やかな活動日となりました。

午前中は会長からの挨拶の後、作業注意事項の説明があり、班編成(階段・橋づくり班と道整理班)を参加者の希望を聞いて行いました。各班は予めお願いしていたリーダーの先導で作業現場に移動しました。樹々が生い茂り、草が繁茂している場所での作業です。湿度が高く、無風です。階段・橋づくり班は敷地内で丸太材とする杉を機械で伐採し、所定の寸法に切断して施工場所に担いでの運搬です。木階段は杭の打ち込みと横木で組み立て、カスガイと土極めで固定し、小橋は平行敷設で両サイドに杭を打ち込んで固定を行いました。各自の役割を考え、意見を出し合っての作業遂行でした。

道整理班は、道に覆いかぶさる様に倒伏している竹の整理です。仮置き場の決定と場所の確保作業から始めました。適当な寸法に切断して仮置き場へ移動しました。掘割状の狭く、

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

フユイチゴ

バラ科の常緑低木花期は9~10月で白い5弁花。冬に1~1.2cmの赤い果実が出来る。食用可で、ジャムにする。葉を乾燥させて薬用(中風や喘息)として用いる。

第6回「鹿背山倶楽部活動」参加者

松田守夫妻、菅野、富田、橋本治郎夫妻、山村、福田(木津)、山本(奈良)、中村(京都)、日野(宝塚)、半井(室蘭工大)、速水(大山崎)、和泉、中尾(木津)、垣見、井上、堀内、広瀬、高須、前田、加藤、後藤、中川、橋本、谷、大坪、土居、佐竹、藤原、赤井、栗眞、松本、山崎、竹村、長尾でした。

(第16号 平成17年9月5日)

除草作業と「道」整備の予備調査で疲れる

今回は鹿背山の道づくりにご協力いただく「草刈十字軍」のイベントを行ないます。里山オーナーの方々や、一般の方も参加されますので、倶楽部員の方はご協力お願いします。

会員の方で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

ビオトープ

ドイツ語のBIO(生物)とTOP(場所)の合成語である。野生生物が生育できる生態系の環境を有している場所のことである。 ビオトープの概念としては「保全・復元・創造」の3形態がある。保護する取組み、破壊された場を復元する取組み、人工的に造りだす取組みである。

松岡、和泉、中尾(木津)、林(木津川)、金星(奈良)、野村(京造芸大)、山崎(宇治)、垣見、高須、加藤、橋本、山崎、大坪、佐竹、赤井、藤原、長尾でした。

(第15号 平成17年7月12日)

農作物の手入れとガマの保全で汗を掻く

作業予定は畑の除草、畑畝作り、水田の除草作業等です。ビオトープ池づくりを行います。暑く、太陽の下での活動です。体調を整えて無理をせずに参加してください。

会員の皆様で現地に車で来られる方には「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

午前中は会長からの挨拶の後、作業注意事項の説明があり、班編成(階段・橋づくり班と道整理班)を参加者の希望を聞いて行いました。各班は予めお願いしていたリーダーの先導で作業現場に移動しました。樹々が生い茂り、草が繁茂している場所での作業です。湿度が高く、無風です。階段・橋づくり班は敷地内で丸太材とする杉を機械で伐採し、所定の寸法に切断して施工場所に担いでの運搬です。木階段は杭の打ち込みと横木で組み立て、カスガイと土極めで固定し、小橋は平行敷設で両サイドに杭を打ち込んで固定を行いました。各自の役割を考え、意見を出し合っての作業遂行でした。

道整理班は、道に覆いかぶさる様に倒伏している竹の整理です。仮置き場の決定と場所の確保作業から始めました。適当な寸法に切断して仮置き場へ移動しました。掘割状の狭く、

| 傾斜のついた通路や小川の中に入っての作業もあり、汗を掻き泥にまみれての活動となりました。 昼食は網焼きバーベキューです。肉、秋刀魚、イカ、ソーセージ、野菜他です。焼きそばも作りました。 多くの人達と緑に包まれた中での食事と談笑は疲れを癒してくれます。参加して頂いた橋本さんからのキュウリの浅漬け、ゴウヤの醤油漬けの差し入れは美味しく、格別でした。 又、スタッフが用意した黒米、赤米、緑米のおにぎりも珍しさもあり、好評でした。 |

|

|

丸太材の切り出し作業 |

孟宗竹や真竹でお皿代わりの器やコップ、箸を事前に作りました。環境への取組みです。地産材を細工した食器の使用は一味違った食事となりました。

午後は午前中の作業の仕上げです。階段や橋は丸太材で補強し、歩き易いように踏面の均し作業や固定の再確認を行いました。又、道周辺に仮置きした竹の整理と足元の木っ端竹の除去、雑草刈りを行いました。「鹿背山の散策道 」の一部の出来上がりです。蒸し暑さに耐えての活動日でした。皆様、大変お疲れ様でした。

自然は私達に様ざまな恵みを与えてくれますが汗を掻くことも求めます。しかし、自然と触れ、対話することにより、潤いのある豊かな生活を得ることが出来ます。鹿背山の里山活動で楽しく、いい汗を掻きましょう。水田の稲も畑のサツマイモも元気に育っています。収穫が楽しみです。

午後は午前中の作業の仕上げです。階段や橋は丸太材で補強し、歩き易いように踏面の均し作業や固定の再確認を行いました。又、道周辺に仮置きした竹の整理と足元の木っ端竹の除去、雑草刈りを行いました。「鹿背山の散策道 」の一部の出来上がりです。蒸し暑さに耐えての活動日でした。皆様、大変お疲れ様でした。

自然は私達に様ざまな恵みを与えてくれますが汗を掻くことも求めます。しかし、自然と触れ、対話することにより、潤いのある豊かな生活を得ることが出来ます。鹿背山の里山活動で楽しく、いい汗を掻きましょう。水田の稲も畑のサツマイモも元気に育っています。収穫が楽しみです。

第7回「鹿背山倶楽部活動」は10月8日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:30とします)

予定していました「草刈十字軍第二回」は延期いたします。

なお、今月は10月22日(土)に稲刈りをいたします。木津川を舞台に活躍されている「木津川流域ネットワーク」、「木津エコクラブ」、「日本ボーイスカウトきづがわ第一団」さんたちといっしょに活動します。こちらもご参加お待ちしております。(時間はいつも通り10:00~です)

近頃めっきり涼しくなってきています。夏の疲れを取り、体調を整えてご参加してください。会員の皆様で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

近頃めっきり涼しくなってきています。夏の疲れを取り、体調を整えてご参加してください。会員の皆様で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

9月10日活動記録写真

|

|

参加者の受付風景 |

作業現場へ出発 |

|

|

昼食の準備風景 |

昼食の風景 |

|

|

階段と小橋 |

参加者の記念撮影 |

鹿背山一口メモ

フユイチゴ

バラ科の常緑低木花期は9~10月で白い5弁花。冬に1~1.2cmの赤い果実が出来る。食用可で、ジャムにする。葉を乾燥させて薬用(中風や喘息)として用いる。

第6回「鹿背山倶楽部活動」参加者

(36名=草刈り十字軍参加者含む)

松田守夫妻、菅野、富田、橋本治郎夫妻、山村、福田(木津)、山本(奈良)、中村(京都)、日野(宝塚)、半井(室蘭工大)、速水(大山崎)、和泉、中尾(木津)、垣見、井上、堀内、広瀬、高須、前田、加藤、後藤、中川、橋本、谷、大坪、土居、佐竹、藤原、赤井、栗眞、松本、山崎、竹村、長尾でした。

(第16号 平成17年9月5日)

~ 酷暑の中で農作業の厳しさを知る ~

除草作業と「道」整備の予備調査で疲れる

真夏の太陽のもとで第5回「鹿背山倶楽部活動」が8月6日(土)に17名の参加で行われました。

午前中は雲もない、太陽の照りつくもとでの活動となりました。今日の活動予定や熱中症対策の説明がありました。この鹿背山地区は豊かな自然が残っており、多様な自然との触れ合いの「場」を創出するために、この倶楽部活動の中で自然観察会や健康体力づくり等に対応する「道ネットワーク」構想があります。その整備のためのルートの予備調査を行いました。

まずは活動拠点から恵比寿神社を経由するルートです。道はあるものの、放置されていたため荒れています。暑さとヤブ蚊に悩まされ、見えぬマムシに注意を払いながら調査記録を行いました。

畑と水田の除草作業も行いました。日照りが続いているために、水田の一部に地ひび割れがありますが稲は元気に生育しています。

周辺の農家の人達も雨乞いの状況です(自然と向き合う現実です)。一雨欲しい。

物置き小屋の組み立てを行いました。 スチール製です。今の竹組小屋とは違い、雨が吹き込むことはありませんが、これから、里山景観に馴染む修景づくりを行います。

昼食時はいつもの通りビールが旨い。加藤シェフのナポリタン・スパゲッティやイカスミ・スパゲッティ、冷しそうめんを食しながら、6月に刈り取った小麦談義に話が弾みました。

酷暑の中の作業であったこと、一時的に大粒の雨が降ったために、少し長い目の昼休みとなりました。

午後は、除草作業を主に行いました。水田周辺や畦、通路沿いは機械刈りで、畑内は手刈りです。刈りとった草の掻き集め作業も一苦労でした。ビオトープ池予定地の水確保の調査も行いましたが、小川の水位が低いために、湧水での方策を検討することになりそうです。トマトやニガウリの誘引、シシトウの添え竹、カボチャやサツマイモの周りの草取り作業も行いました。

暑さに耐えての活動日でした。皆様大変お疲れ様でした。自然との付き合いは、時として過酷な体験を強いてきます。しかし、自然から得るものは大きく、潤いのある日常生活には大切なものです。

午前中は雲もない、太陽の照りつくもとでの活動となりました。今日の活動予定や熱中症対策の説明がありました。この鹿背山地区は豊かな自然が残っており、多様な自然との触れ合いの「場」を創出するために、この倶楽部活動の中で自然観察会や健康体力づくり等に対応する「道ネットワーク」構想があります。その整備のためのルートの予備調査を行いました。

まずは活動拠点から恵比寿神社を経由するルートです。道はあるものの、放置されていたため荒れています。暑さとヤブ蚊に悩まされ、見えぬマムシに注意を払いながら調査記録を行いました。

畑と水田の除草作業も行いました。日照りが続いているために、水田の一部に地ひび割れがありますが稲は元気に生育しています。

周辺の農家の人達も雨乞いの状況です(自然と向き合う現実です)。一雨欲しい。

物置き小屋の組み立てを行いました。 スチール製です。今の竹組小屋とは違い、雨が吹き込むことはありませんが、これから、里山景観に馴染む修景づくりを行います。

昼食時はいつもの通りビールが旨い。加藤シェフのナポリタン・スパゲッティやイカスミ・スパゲッティ、冷しそうめんを食しながら、6月に刈り取った小麦談義に話が弾みました。

酷暑の中の作業であったこと、一時的に大粒の雨が降ったために、少し長い目の昼休みとなりました。

午後は、除草作業を主に行いました。水田周辺や畦、通路沿いは機械刈りで、畑内は手刈りです。刈りとった草の掻き集め作業も一苦労でした。ビオトープ池予定地の水確保の調査も行いましたが、小川の水位が低いために、湧水での方策を検討することになりそうです。トマトやニガウリの誘引、シシトウの添え竹、カボチャやサツマイモの周りの草取り作業も行いました。

暑さに耐えての活動日でした。皆様大変お疲れ様でした。自然との付き合いは、時として過酷な体験を強いてきます。しかし、自然から得るものは大きく、潤いのある日常生活には大切なものです。

第6回「鹿背山倶楽部活動」は9月10日(土)です

集合時間は現地10:00、 学研本部集合は9:30とします。

今回は鹿背山の道づくりにご協力いただく「草刈十字軍」のイベントを行ないます。里山オーナーの方々や、一般の方も参加されますので、倶楽部員の方はご協力お願いします。

会員の方で現地に車で来られる方は「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

8月6日活動記録写真

|

|

畑周辺の手作業による除草(林さん他) |

ビオトープ予定地の除草(金星さん) |

鹿背山一口メモ

ビオトープ

ドイツ語のBIO(生物)とTOP(場所)の合成語である。野生生物が生育できる生態系の環境を有している場所のことである。 ビオトープの概念としては「保全・復元・創造」の3形態がある。保護する取組み、破壊された場を復元する取組み、人工的に造りだす取組みである。

第5回「鹿背山倶楽部活動」参加者(17名)

松岡、和泉、中尾(木津)、林(木津川)、金星(奈良)、野村(京造芸大)、山崎(宇治)、垣見、高須、加藤、橋本、山崎、大坪、佐竹、赤井、藤原、長尾でした。

(第15号 平成17年7月12日)

~畦や畑に繁茂した草の除草作業をする~

農作物の手入れとガマの保全で汗を掻く

梅雨模様の中で第4回「鹿背山倶楽部活動」が7月9日(土)に19名の参加で行われました。

午前中はよく繁茂した畦や畑の草類の除草と伐採竹やゴミの除去を行いました。作業エリアを拡大してきていることから、機械刈り作業も大仕事です。刈り取った草類は堆肥にするために集積しました。畑周辺の除草は手刈りです。作物の生育も順調に育っていますが、草類も繁茂しています。美味しい実りのためには手入れを欠かすことは出来ません。

この時期の湿度の高い中での作業です。汗をしっかり掻きました。トマトやゴーヤ・カボチャの誘引、コーンの添え竹作業、植え付けが少し遅くなったサツマイモの手入れ等も行いました。

昼食は、ビール片手に農談議です。シシトウを収穫して、竹炭火で網焼きにして食しました。味付けは醤油です。辛いものもありましたが、ビールの肴に好評でした。

午後の作業は、昼過ぎから降り出した雨が本降りになったことから、早々に作業を中止としました。 6月の活動日に植え付けた稲苗も順調に育っています。稲間の雑草取りも行いました。腰を屈めて田に足を取られての作業です。

秋植え野菜の植え付け準備のための新しい耕地の耕転、畝作り作業も一苦労でした。稲苗もしっかり根付いています。ガマの生息地の保全・整備を行いました。作業ヤード前の小川の向い側に生息しているガマの周辺が雑草やゴミが散乱し、生育も活発でないために保全と活性化を目的に整備をしました。畦道側に竹で柵を作り、除草とゴミ除去をして、小さな苗や倒伏苗には添え竹を行いました。今年は株数も少なく、生育も遅れているようです。あの独特な穂の群生が復活することを期待しましょう。

梅雨の雨に濡れて湿度も高く、充分に汗を掻いた活動日でした。皆様お疲れ様でした。農作業のさまざまな体験を通じて、自然と触れあい、楽しく活動して行きたいと思います。

午前中はよく繁茂した畦や畑の草類の除草と伐採竹やゴミの除去を行いました。作業エリアを拡大してきていることから、機械刈り作業も大仕事です。刈り取った草類は堆肥にするために集積しました。畑周辺の除草は手刈りです。作物の生育も順調に育っていますが、草類も繁茂しています。美味しい実りのためには手入れを欠かすことは出来ません。

この時期の湿度の高い中での作業です。汗をしっかり掻きました。トマトやゴーヤ・カボチャの誘引、コーンの添え竹作業、植え付けが少し遅くなったサツマイモの手入れ等も行いました。

昼食は、ビール片手に農談議です。シシトウを収穫して、竹炭火で網焼きにして食しました。味付けは醤油です。辛いものもありましたが、ビールの肴に好評でした。

午後の作業は、昼過ぎから降り出した雨が本降りになったことから、早々に作業を中止としました。 6月の活動日に植え付けた稲苗も順調に育っています。稲間の雑草取りも行いました。腰を屈めて田に足を取られての作業です。

秋植え野菜の植え付け準備のための新しい耕地の耕転、畝作り作業も一苦労でした。稲苗もしっかり根付いています。ガマの生息地の保全・整備を行いました。作業ヤード前の小川の向い側に生息しているガマの周辺が雑草やゴミが散乱し、生育も活発でないために保全と活性化を目的に整備をしました。畦道側に竹で柵を作り、除草とゴミ除去をして、小さな苗や倒伏苗には添え竹を行いました。今年は株数も少なく、生育も遅れているようです。あの独特な穂の群生が復活することを期待しましょう。

梅雨の雨に濡れて湿度も高く、充分に汗を掻いた活動日でした。皆様お疲れ様でした。農作業のさまざまな体験を通じて、自然と触れあい、楽しく活動して行きたいと思います。

第5回「鹿背山倶楽部活動」は8月6日(土)です。

現地集合は10:00です(学研本部集合は9:40とします)。

作業予定は畑の除草、畑畝作り、水田の除草作業等です。ビオトープ池づくりを行います。暑く、太陽の下での活動です。体調を整えて無理をせずに参加してください。

会員の皆様で現地に車で来られる方には「駐車許可証」を車のフロント部で見やすいところに掲示してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

鹿背山一口メモ

ケラ

ケラ科。バッタやコウロギの仲間。前脚がシャベルのように特化し、土を掘り進むのに便利なようになっている。鳴き声は「ジー」と低く単調である。 雑食性でミミズや植物の根を食べる。羽根で飛ぶことも出来る。俗にオケラともいう。

ケラ科。バッタやコウロギの仲間。前脚がシャベルのように特化し、土を掘り進むのに便利なようになっている。鳴き声は「ジー」と低く単調である。 雑食性でミミズや植物の根を食べる。羽根で飛ぶことも出来る。俗にオケラともいう。

第4回「鹿背山倶楽部活動」参加者

林、金星、和泉、中尾、山崎、垣見、広瀬、堀内、井上、加藤、後藤、瀬渡、中川、高須、山崎、谷、藤原、赤井、長尾でした(林さんと金星さんが入会されました)。

(第14号 平成17年6月22日)

~ 実りを楽しみに、田植えをする ~

田ごしらえと手植えで「むかしの農」を知る

シジミ蝶が舞う、梅雨の晴れ間の中で第3回「鹿背山倶楽部活動」が6月18日(土)に23名の参加で行われました。

午前中は田ごしらえです。水量も十分な水田の中で、放置されていた時に侵入していた篠竹の根や草を取り除いたり、粘土塊を裂いて、柔らかく均す作業です。手植えのためには手抜きは出来ません。足を取られて、泥に塗れての作業となりました。

昨年の3倍近い面積が対象となりましたが、全員やる気は十分でした。田の周りで指示する者も体を動かす者も一致団結、休憩を挟んで昼前には終了することが出来ました。

昼食はやはりビールの味は格別です(昼からのことを考え、控えめでした)。ジャガイモを収穫し茹でて「ジャガバタ」にして食しました。 採れたての味は好評でした。冷やしうどんも作りました。この季節、ビールののど越し感もいいが、汗を掻いた後の麺類も、薬味のピリ感とあわせて最高でした。

午後は、楽しみにしていた田植えです。古代米の手配が出来ず、うるちの地元米になりました。素足での作業は避けて、運動靴や長靴を履いて行いました。やはり動きは不自由です。泥と格闘し、手馴れない田植えと悪戦苦闘して、泥と仲良しになった人もおられました。ロープで筋を明示しての一人6列植えで行いましたが、 それぞれの経験が出ます。手馴れた人、手馴れたつもりの人、慎重に間隔を確認しながら植える人、一人で楽しんでいる人、お付き合いの人、畦から囃したてる人達等夫々に楽しみました。植付け後風景は素人集団の田植え模様です。本当に「むかしの農」作業体験は楽しく、癒しを育んでくれます。

ジャガイモの収穫は少し早い様でしたが良い出来でした。麦は先週に有志で刈取り自然乾燥させました。利用方法はこれから考えます(ご意見をください)。

梅雨期の晴れ間の一日でした。汗を掻き、楽しくもあり、苦しきもありの農体験でした。参加していただいた皆様、お疲れ様でした。

作業予定は畑の除草、竹の伐採等です。暑く、太陽の下での活動です。体調を整えて、無理をせずに参加してください。

また、会員の皆様には「会員証」と「駐車許可証」を配布予定しています。カードが出来次第お送りいたします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

午前中は田ごしらえです。水量も十分な水田の中で、放置されていた時に侵入していた篠竹の根や草を取り除いたり、粘土塊を裂いて、柔らかく均す作業です。手植えのためには手抜きは出来ません。足を取られて、泥に塗れての作業となりました。

昨年の3倍近い面積が対象となりましたが、全員やる気は十分でした。田の周りで指示する者も体を動かす者も一致団結、休憩を挟んで昼前には終了することが出来ました。

昼食はやはりビールの味は格別です(昼からのことを考え、控えめでした)。ジャガイモを収穫し茹でて「ジャガバタ」にして食しました。 採れたての味は好評でした。冷やしうどんも作りました。この季節、ビールののど越し感もいいが、汗を掻いた後の麺類も、薬味のピリ感とあわせて最高でした。

午後は、楽しみにしていた田植えです。古代米の手配が出来ず、うるちの地元米になりました。素足での作業は避けて、運動靴や長靴を履いて行いました。やはり動きは不自由です。泥と格闘し、手馴れない田植えと悪戦苦闘して、泥と仲良しになった人もおられました。ロープで筋を明示しての一人6列植えで行いましたが、 それぞれの経験が出ます。手馴れた人、手馴れたつもりの人、慎重に間隔を確認しながら植える人、一人で楽しんでいる人、お付き合いの人、畦から囃したてる人達等夫々に楽しみました。植付け後風景は素人集団の田植え模様です。本当に「むかしの農」作業体験は楽しく、癒しを育んでくれます。

ジャガイモの収穫は少し早い様でしたが良い出来でした。麦は先週に有志で刈取り自然乾燥させました。利用方法はこれから考えます(ご意見をください)。

梅雨期の晴れ間の一日でした。汗を掻き、楽しくもあり、苦しきもありの農体験でした。参加していただいた皆様、お疲れ様でした。

第4回「鹿背山倶楽部活動」は7月9日(土)です。

現地集合は10:00です。

(学研本部集合は9:40とします)

作業予定は畑の除草、竹の伐採等です。暑く、太陽の下での活動です。体調を整えて、無理をせずに参加してください。

また、会員の皆様には「会員証」と「駐車許可証」を配布予定しています。カードが出来次第お送りいたします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

鹿背山一口メモ

ツバメシジミ

シジミチョウ科。日当たりの良い草地に生息する。糸の様な短いシッポ(尾状突起)を持ち、シッポの付け根に橙色のアクセントがある。 雄の表面はさわやかなブルー、雌は地味な黒褐色である。体長は9~19mmである。

第3回「鹿背山倶楽部活動」参加者(23名)

富永区長、富永(ふるさと農園)、和泉、中尾(木津町)、山崎(京都市)、加藤(奈良市)、垣見、広瀬、堀内、井上、前田、加藤、後藤、高須、大坪、橋本、山崎、谷、佐竹、鹿野、藤原、赤井、長尾でした。

(第13号 平成17年5月18日)

畑の除草、耕転と夏野菜の植付けをする

ガマ

ガマ科ガマ属。池沼地に生息する。草丈が1~2mになり、独特の形をした茶色の雌花穂の上に雄花穂が付く。花期は6~8月。 日本にはガマ、コガマ、ヒメガマの3種が知られている。ワニを騙そうとして、皮を剥がれた白兎がガマの花粉で元にもどる「因幡の白兎」 の神話は有名である。

(第13号 平成17年5月18日)

~ 五月晴れの中、農体験でいい汗を掻く ~

畑の除草、耕転と夏野菜の植付けをする

うぐいすの囀りが心地よく聞こえる中で第2回「鹿背山倶楽部活動」が5月14日(土)に17名の参加で行われました。

今回は木津住民の方や大学生の参加があり、まず自己紹介を行いました。また、今年からは再生機構の支援を得ながら、住民主体の倶楽部活動への移行を目指すことから、活動方針や活動中の注意事項等の説明が行われました。

午前中の活動は、よく繁茂した畑の草を手作業での除草です。五月晴れで、気温も高く額に汗を掻いての作業となりました。美味しい野菜の生育には土壌が決め 手となります。土を柔らかくし、虫類等の除去の目的で「天地返し」を兼ねての耕転を行いました。

昼食は、太陽がさんさんと降り注ぐもとで、 一汗後の冷えたビールの味も格別です。野菜炒めを作りました。少し味付けが薄かった様ですが自然の中での食事は本当に旨い。 話題は女子学生に集中しました(セクハラに注意しましょう)。

午後は新しい畑を整備することから、引き続き耕転作業を行いました。粘性質のため作業は重労働です。ゴーヤの竹棚も作りました。

夏野菜苗の植付けは、カボチャ、トマト、シシトウ、ゴーヤ、種子蒔きはスィートコーン、オクラ、ダイコン、エダマメです。収穫を楽しみに育てましょう。

タマネギの収穫を行い、スライスにして食しました。少し小ぶりでしたが辛さが控えめで甘味があり美味しいとの評判でした。ムギやラッキョウも順調に育っています

この里山管理活動の環も鹿背山から外に向かって拡大しています。2月には野村君(京造芸大)が参加され、今回は木津住民の方2名、京都府立大の女子学生の方3名が参加されました。また、新聞の取材もありました。 里山オーナークラブの方々も家族で楽しく活動されています。「鹿背山コモンズ」構想もあり、充実した里山生活の体験の場が醸成されることを目標にして活動します。

天気に恵まれ、活動は順調に行われましたが動くと汗を掻く1日でした。皆様お疲れ様でした。家族や知り合いの人にも声をかけていただき、多くの人の参加をお待ちしています。

作業予定は古代米の田植え、畑の除草、竹の伐採等です。田植え作業は素足では危険ですので汚れてもよい靴等を用意してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

今回は木津住民の方や大学生の参加があり、まず自己紹介を行いました。また、今年からは再生機構の支援を得ながら、住民主体の倶楽部活動への移行を目指すことから、活動方針や活動中の注意事項等の説明が行われました。

午前中の活動は、よく繁茂した畑の草を手作業での除草です。五月晴れで、気温も高く額に汗を掻いての作業となりました。美味しい野菜の生育には土壌が決め 手となります。土を柔らかくし、虫類等の除去の目的で「天地返し」を兼ねての耕転を行いました。

昼食は、太陽がさんさんと降り注ぐもとで、 一汗後の冷えたビールの味も格別です。野菜炒めを作りました。少し味付けが薄かった様ですが自然の中での食事は本当に旨い。 話題は女子学生に集中しました(セクハラに注意しましょう)。

午後は新しい畑を整備することから、引き続き耕転作業を行いました。粘性質のため作業は重労働です。ゴーヤの竹棚も作りました。

夏野菜苗の植付けは、カボチャ、トマト、シシトウ、ゴーヤ、種子蒔きはスィートコーン、オクラ、ダイコン、エダマメです。収穫を楽しみに育てましょう。

タマネギの収穫を行い、スライスにして食しました。少し小ぶりでしたが辛さが控えめで甘味があり美味しいとの評判でした。ムギやラッキョウも順調に育っています

この里山管理活動の環も鹿背山から外に向かって拡大しています。2月には野村君(京造芸大)が参加され、今回は木津住民の方2名、京都府立大の女子学生の方3名が参加されました。また、新聞の取材もありました。 里山オーナークラブの方々も家族で楽しく活動されています。「鹿背山コモンズ」構想もあり、充実した里山生活の体験の場が醸成されることを目標にして活動します。

天気に恵まれ、活動は順調に行われましたが動くと汗を掻く1日でした。皆様お疲れ様でした。家族や知り合いの人にも声をかけていただき、多くの人の参加をお待ちしています。

次回「鹿背山倶楽部」は6月18日(第三土曜)です。

現地集合は10:00です。

(学研本部集合は9:40とします)

作業予定は古代米の田植え、畑の除草、竹の伐採等です。田植え作業は素足では危険ですので汚れてもよい靴等を用意してください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

5月14日活動記録写真

|

|

手作業による除草と植付け作業 |

太陽のもとでの昼食風景 |

|

|

玉葱を収穫しました |

新しい畑地の耕転作業。疲れました |

|

|

使用道具を小川で洗う |

参加者の記念写真 |

鹿背山一口メモ

ガマ

ガマ科ガマ属。池沼地に生息する。草丈が1~2mになり、独特の形をした茶色の雌花穂の上に雄花穂が付く。花期は6~8月。 日本にはガマ、コガマ、ヒメガマの3種が知られている。ワニを騙そうとして、皮を剥がれた白兎がガマの花粉で元にもどる「因幡の白兎」 の神話は有名である。

第2回「鹿背山倶楽部活動」参加者(17名)

和泉(木津)、中尾(木津)、山崎(KAN総合計画)、中村(ランドデザイン)、木村・川口・彦田(京都府大)、加藤、中川、大坪、佐竹、鹿野、赤井、前田、垣見、広瀬、堀内、長尾でした。

(第12号 平成17年4月28日)

~里山元気プロジェクトとして本格的に始動~

花見日和のもと本格的活動がスタート

前年度のプレ活動に引き続いていよいよ本格的活動の年。その第1回が4月9日(土)に行われました。

午前中は里山オーナークラブ募集の現地説明会、原本本部長以下、次々に来られるお客様のご案内、お相手など。思いのほか急斜面で、太い竹が林立する対象地を前に、知識、経験がある人、ない人から、何ができるの、何をやるの、どの画地を選んだらいいかなどの質問をはじめ、竹の切り方割り方の伝授まで、各自それなりに応接役を務めたところです。

来場者も引き上げられ、畑の夏野菜植え付け準備、水田の耕運、筍掘りに各々分散着手する間もなくもう昼時。 筍の刺身(実は生食い。何ぼ掘りたてでもチョットえぐい)、てんぷら(これは好評)。そのうち、タンポポの花、 三つ葉などもつまみに加わり、文字通り話に花が咲きました。

午後は引き続き持ち場にもどり、水田ではカリバネに絡まれ、泥に足をとられながらの悪戦苦闘、腰を伸ばしては息をつぎつぎの畑組、食い意地だけが力の筍掘り、それぞれ一心不乱、日も長くなったことも重なり思いのほかはかどりました。

今回の里山オーナークラブの募集では13画地募集。4月16日に抽選を行い、13画地すべてご契約いただきました。翌週の23日には、現地での顔合わせを行い、13グループの方全員にお集まりいただき、自己紹介をはじめ、今後の活動について皆さんでご相談いただきました。

また、現地説明会に来ていただいた方のなかで、鹿背山倶楽部へ4名のご加入もしていただきました。小林さん、和泉さん、中尾さん、中山さん今後ともよろしくお願いいたします。

次回の活動内容は、道具の使い方、山仕事や畑仕事などのオリエンテーション。

作業としては、新規に開拓した畑の整備、さつまいもの植え付けなどを予定しています。

学研本部9:45集合 現地10:00スタートです。

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

午前中は里山オーナークラブ募集の現地説明会、原本本部長以下、次々に来られるお客様のご案内、お相手など。思いのほか急斜面で、太い竹が林立する対象地を前に、知識、経験がある人、ない人から、何ができるの、何をやるの、どの画地を選んだらいいかなどの質問をはじめ、竹の切り方割り方の伝授まで、各自それなりに応接役を務めたところです。

来場者も引き上げられ、畑の夏野菜植え付け準備、水田の耕運、筍掘りに各々分散着手する間もなくもう昼時。 筍の刺身(実は生食い。何ぼ掘りたてでもチョットえぐい)、てんぷら(これは好評)。そのうち、タンポポの花、 三つ葉などもつまみに加わり、文字通り話に花が咲きました。

午後は引き続き持ち場にもどり、水田ではカリバネに絡まれ、泥に足をとられながらの悪戦苦闘、腰を伸ばしては息をつぎつぎの畑組、食い意地だけが力の筍掘り、それぞれ一心不乱、日も長くなったことも重なり思いのほかはかどりました。

里山オーナークラブ募集の結果

今回の里山オーナークラブの募集では13画地募集。4月16日に抽選を行い、13画地すべてご契約いただきました。翌週の23日には、現地での顔合わせを行い、13グループの方全員にお集まりいただき、自己紹介をはじめ、今後の活動について皆さんでご相談いただきました。

また、現地説明会に来ていただいた方のなかで、鹿背山倶楽部へ4名のご加入もしていただきました。小林さん、和泉さん、中尾さん、中山さん今後ともよろしくお願いいたします。

次回活動予定

次回の活動内容は、道具の使い方、山仕事や畑仕事などのオリエンテーション。

作業としては、新規に開拓した畑の整備、さつまいもの植え付けなどを予定しています。

次回活動日は5月14日(土)

学研本部9:45集合 現地10:00スタートです。

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

4月9日活動記録写真

|

|

里山オーナークラブ現地説明会の模様 |

里山オーナークラブ現地説明会の模様② |

|

|

畑作業 |

筍掘り |

|

|

新たな畑整備 |

お疲れ様でした |

(第11号 平成17年4月15日)

~鹿背山古道散策と活動報告~

鹿背山城跡と古道散策

春とはいえ未だ鶯も声をあげない曇り空の中、第11回活動(プレ活動最終回)が行われました。

10時過ぎ、鹿背山の西念寺で地元の方と合流し、「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんの案内でその日の行程が始まりました。事前のガイダンスに引き続いて、大手道とは思いもよらぬただの踏み分け道を5分も歩いたか、それも聞かされて初めてわかる斜面のかすかな窪みが土城の畝状 空堀のひとつであるとの説明から、岩井さんの鹿背山城跡によせる思い入れあふれる案内が佳境に入ってまいりました。

中世の城は近世のそれと異なり土城であること、ここはその中でも優れたものでその全体がそろっていること、さらに評価されるべきものであるが、悪名の高い松永久秀の出城であるためそれもままならないのが残念とか……、わずかな土地の凹凸を、ここは防塁、ここは入り口、ここは 云々と、Ⅰ主郭・Ⅱ・Ⅲと巡りながらの、熱のこもった説明にはほとんど声もなく聞き入らされたところです。

ここでもうお昼近くになっていたでしょうか、城山を降り、里道とおぼしき谷筋を鹿背山の最高峰大野山に向かいました。谷底の放置水田、山すその山畠の痕跡、伸び放題の雑木林が続く中で、鹿背山倶楽部の使命を再認識して意気を奮い立たすべきとは思いながらも、何かむなしさを感じさせられたものです。

大野山への取り付きでは、谷道を選んだ分隊が、最後に詰めるべき枝谷をひとつかふたつ見過ごしたため、散々の藪こぎでようやく稜線まで上がれたものの、本隊と約束した落ち合う場所とずれてしまうなどのアクシデントも。原因は里山の荒廃に尽きます。

ようやく合流でき山頂で小休止。そこからは加茂町大野へ降り、その集落内を南下。ここで恐れていた雨に会うがたいしたことなし。ほどなく鹿背山に向かう。峠ともいえないなだらかな谷筋の道、昔は山向こうの隣村との行き来に使われたであろう古道の雰囲気にほっとする間もなくまた山道へ。

途中今日の地元参加者橋本夫妻が里親になられている柿畑で苦労話、オーナー制などのお話を受けたあと、ようやく西念寺にたどりついたのは、もう2時半にもなっていたでしょうか。

ここまで触れなかった通り、昼食は取らしてもらっていません。うるさい連中が文句も言わずについてきたのは、ひとえに岩井さんの熱意に尽きるでしょう。

ここで地元組と別れ、本部へもどりようやくビールにありつけた次第。本当にご苦労様でした。

まだあります。ここからの参加者も加えこの1年の活動報告、今後の取り組み、そして役員の選出もこなした盛りだくさんで、中身の濃い1日でした。

10時過ぎ、鹿背山の西念寺で地元の方と合流し、「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんの案内でその日の行程が始まりました。事前のガイダンスに引き続いて、大手道とは思いもよらぬただの踏み分け道を5分も歩いたか、それも聞かされて初めてわかる斜面のかすかな窪みが土城の畝状 空堀のひとつであるとの説明から、岩井さんの鹿背山城跡によせる思い入れあふれる案内が佳境に入ってまいりました。

中世の城は近世のそれと異なり土城であること、ここはその中でも優れたものでその全体がそろっていること、さらに評価されるべきものであるが、悪名の高い松永久秀の出城であるためそれもままならないのが残念とか……、わずかな土地の凹凸を、ここは防塁、ここは入り口、ここは 云々と、Ⅰ主郭・Ⅱ・Ⅲと巡りながらの、熱のこもった説明にはほとんど声もなく聞き入らされたところです。

ここでもうお昼近くになっていたでしょうか、城山を降り、里道とおぼしき谷筋を鹿背山の最高峰大野山に向かいました。谷底の放置水田、山すその山畠の痕跡、伸び放題の雑木林が続く中で、鹿背山倶楽部の使命を再認識して意気を奮い立たすべきとは思いながらも、何かむなしさを感じさせられたものです。

大野山への取り付きでは、谷道を選んだ分隊が、最後に詰めるべき枝谷をひとつかふたつ見過ごしたため、散々の藪こぎでようやく稜線まで上がれたものの、本隊と約束した落ち合う場所とずれてしまうなどのアクシデントも。原因は里山の荒廃に尽きます。

ようやく合流でき山頂で小休止。そこからは加茂町大野へ降り、その集落内を南下。ここで恐れていた雨に会うがたいしたことなし。ほどなく鹿背山に向かう。峠ともいえないなだらかな谷筋の道、昔は山向こうの隣村との行き来に使われたであろう古道の雰囲気にほっとする間もなくまた山道へ。

途中今日の地元参加者橋本夫妻が里親になられている柿畑で苦労話、オーナー制などのお話を受けたあと、ようやく西念寺にたどりついたのは、もう2時半にもなっていたでしょうか。

ここまで触れなかった通り、昼食は取らしてもらっていません。うるさい連中が文句も言わずについてきたのは、ひとえに岩井さんの熱意に尽きるでしょう。

ここで地元組と別れ、本部へもどりようやくビールにありつけた次第。本当にご苦労様でした。

まだあります。ここからの参加者も加えこの1年の活動報告、今後の取り組み、そして役員の選出もこなした盛りだくさんで、中身の濃い1日でした。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市再生機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

3月12日活動記録写真

|

|

|

|

|

|

(第10号 平成17年2月25日)

~ 農閑期、春作業に向けて農地整備をする ~

農地の除草と竹炭材の切り出しを行う

寒さに耐え、春を待ちわびる里山で第10回活動(プレ活動)が2月19日(土)18名の参加で行われました。

午前中は天気予報が外れ、薄日の差す中で今年の水田予定農地の機械除草と発生材等の焼却、竹林の伐採と竹炭材の切り出しを行いました。作付け面積や古代米の種類を増やす予定であるために、放置されている水田の拡大整備です。昨年は赤米だけでしたが古代米には黒米や緑米もあり、栽培ブームで一部の愛好者により、復活栽培されています。 実りは収穫時期がずれて、色合いも違うために、彩りの里山風景を楽しむことが出来ます。

作業ヤード周辺の竹林の伐採も行いました。倒れかけた竹の処理や竹炭材の切り出しです。竹は全ての作業で危険が伴います。

切り倒す時の跳ね返り、ヤードに運ぶ時の枝によるバランス崩れ、玉切り後の縦割り作業の不測な割れ方、割り材の整理時の切り傷等です。怪我のない様に注意しての活動でした。

午前中は天気予報が外れ、薄日の差す中で今年の水田予定農地の機械除草と発生材等の焼却、竹林の伐採と竹炭材の切り出しを行いました。作付け面積や古代米の種類を増やす予定であるために、放置されている水田の拡大整備です。昨年は赤米だけでしたが古代米には黒米や緑米もあり、栽培ブームで一部の愛好者により、復活栽培されています。 実りは収穫時期がずれて、色合いも違うために、彩りの里山風景を楽しむことが出来ます。

作業ヤード周辺の竹林の伐採も行いました。倒れかけた竹の処理や竹炭材の切り出しです。竹は全ての作業で危険が伴います。

切り倒す時の跳ね返り、ヤードに運ぶ時の枝によるバランス崩れ、玉切り後の縦割り作業の不測な割れ方、割り材の整理時の切り傷等です。怪我のない様に注意しての活動でした。

| 昼食は、寒さの中でのハード作業で汗を十分に掻いたために、ビールが美味いとの声が多く聞かれました。カレーうどんの暖かさも疲れを癒してくれました。 午後は「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんに鹿背山古道を案内していただく予定でしたが、雨が本降りになって来たことから延期となりました。 従って午後の作業は午前の作業を引き続き行い、畑の元肥としての施肥と耕転、野菜類への施肥も行いました。 雨に濡れた活動日となりました(1月の活動日も雨でした)。参加して頂いた皆様ご苦労さまでした。 |

|

|

竹炭用の竹材の寸法切り作業 |

今回鹿背山の里山に来訪者がありました。河井木津町長が見学に来られました。 中川課長の案内で1時間余りの視察でした。

又、地元の陶芸家の青木さん、「エコクラブ」の皆様も雨の中での来訪でした。里山管理は身近かな環境問題への意識の向上や高齢者の健康志向、子供達の情緒教育として、その効果が社会的に認知されて来ています。自然と触れあい、快い汗を掻く豊かな日常生活サイクルが心の安らぎを与えてくれることも大きな要因であると思われます。

多くの人達に理解され、活動に参加していただくためにも、周知活動に努めることが必要です。

又、地元の陶芸家の青木さん、「エコクラブ」の皆様も雨の中での来訪でした。里山管理は身近かな環境問題への意識の向上や高齢者の健康志向、子供達の情緒教育として、その効果が社会的に認知されて来ています。自然と触れあい、快い汗を掻く豊かな日常生活サイクルが心の安らぎを与えてくれることも大きな要因であると思われます。

多くの人達に理解され、活動に参加していただくためにも、周知活動に努めることが必要です。

第11回活動は3月12日(土)です

次回は、午前中「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんに鹿背山古道を案内していただきます。

集合は学研に9:45、乗り合いにて鹿背山の西念寺に行きます。昼食は西念寺にて取りたいと思います。

また、当日は鹿背山倶楽部の年度末打上げを学研本部で行いたいと思いますのでよろしくお願いします。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

2月19日活動記録写真

|

|

竹炭用の竹材加工作業の全景 |

藪の中で伐採作業中(橋本課長です) |

|

|

今年の水田予定地の草刈後です |

河合町長の視察(中川課長撮影) |

|

|

「エコクラブ」の皆様の視察 |

参加者の記念写真 |

鹿背山一口メモ

外来生物法

05年6月から施行。日本国内に人為的に持ち込まれ、生態系への深刻な影響を及ぼしたり、

農林水産業や人間の健康・生命に被害をもたらしたりする懸念のある外国産の動植物の輸入、飼育、

移動等を規制する法律。「特定外来生物」として指定する候補の第1陣を環境省が公表する。

ブラックバスやアライグマ等37種類。「 未判定外来生物」としては人や生態系に被害を及ぼす可能性があるが、実態がよく分からないものが対象で、マングース、ハブ等が選ばれた。

第10回活動(プレ活動)の参加者(18名)

山崎(KAN総合計画)、中村(ランドデザイン)、野村(京造芸大)、垣見、末永、井上、広瀬、堀内、長尾、原本、北村、後藤、加藤、中川、橋本、藤原、赤井、大坪でした。

(第9号 平成17年1月17日)

~ 迎春の里山で、農始めをする ~

竹材切り出しと伐採竹の焼却を行う

あけましておめでとうございます。今年も自然豊かな里山生活を体験し、いい汗を掻きましょう。

里山倶楽部の農始め(第9回活動)は曇りのち雨の中で、1月15日(土)12名の参加で行われました。

中川課長(学研本部)の農始めの挨拶の後、竹材の切り出しと進入路沿いの竹林の伐採、放置していた伐採木や竹の 焼却を行いました。竹材の切り出しは、今後敷地内で整備する各種工作物の 用材やイベント・里山オーナークラブのPR用としての炭焼き材のストックです。 竹の伐採は危険が伴います。複数での作業となりました。

進入路沿いは今まで手をいれていないために竹や樹木が旺盛に繁茂しています。見通しも悪く、駐車スペースや様々な施設ヤードが必要となるため、拡幅と用地確保の整備です。

又、進入路沿いの未使用地に放置していた伐採木や竹は意外に多くあり、土に埋もれ、腐朽したものも多く、あいにくの午後からの本降り雨にも見舞われましたが、飛び火に注意しながら、 焼却を行いました。

(第三土曜日です。お間違えなく)

次回は「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんに鹿背山古道を案内していただきます。

昼食は西念寺にて会の方々と意見交換を交えながら取りたいと思います。寒さ対策などに気をつけてご参加ください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

竹と笹はどこが違う

「西土の書」では、大きいものを竹といい、小さいものを笹(篠)としている。 室井綽博士は、竹は筍の生長と共にタケの皮が幹の下方から剥がれ落ちるが笹は 永くついていると説いている。しかし、メダケやオカメザサが例外となる。枝の出方は、笹は幹の一節から1本の枝をだすが、竹は2~5本の枝を出す。葉の落ち方は、竹は一度に落ちるが笹は一度に落ちないで、下方から1枚ずつ落ちる。又、葉鞘は、竹は葉と一緒に落ちるが、笹は葉だけが落ちて葉鞘は残る。花穂は竹は小枝に小穂がまばらにつくが、笹は長い花軸を出して、大形の円錐形の花序を形成し小花を数多くつける。

「竹と人生 上田弘一郎著」より

垣見、堀内、長尾、前田、杉崎、加藤、山崎、中川、橋本、谷、藤原、大坪でした。

本社の杉崎さん(前学研本部勤務)が東京から参加していただきました。

里山倶楽部の農始め(第9回活動)は曇りのち雨の中で、1月15日(土)12名の参加で行われました。

中川課長(学研本部)の農始めの挨拶の後、竹材の切り出しと進入路沿いの竹林の伐採、放置していた伐採木や竹の 焼却を行いました。竹材の切り出しは、今後敷地内で整備する各種工作物の 用材やイベント・里山オーナークラブのPR用としての炭焼き材のストックです。 竹の伐採は危険が伴います。複数での作業となりました。

進入路沿いは今まで手をいれていないために竹や樹木が旺盛に繁茂しています。見通しも悪く、駐車スペースや様々な施設ヤードが必要となるため、拡幅と用地確保の整備です。

又、進入路沿いの未使用地に放置していた伐採木や竹は意外に多くあり、土に埋もれ、腐朽したものも多く、あいにくの午後からの本降り雨にも見舞われましたが、飛び火に注意しながら、 焼却を行いました。

| 昼食は、雨に濡れて冷えた体を前日から用意した湯麺で暖めました。

又、孟宗竹を即席加工しての竹酒を楽しみました。少し火が強過ぎために「この酒、焦げ臭さいなー」の声もありましたが体も温まり、インド仏教やチベット旅行体験話で大いに盛り上がりました。(おやじの井戸端会議) 午後は、焼却作業を主に行いました。畑のニンニクやラッキョウ、大根、ムギ等も寒さに負けずに生育しています。寒く、雨に濡れた中での作業でした。参加の皆様ご苦労さまでした。 |

|

|

昨年の12月に「里山オーナークラブ」(仮称)発足の記者発表を行いました。木津地区の里山環境再生プロジェクトに取り組み、地域の歴史や農的環境等を保全・再生し、地域住民と共に活動する学研都市としての潤いのある新たな郊外居住(KIZUモデル)の方向性を探る試みを目的としています。

希望する一般住民と利用契約を結び、約1,000㎡の山林・農地を貸し出しする予定です。 一定のルールを守りながら、自由な発想で里山生活体験が出来ます。奮って応募して下さい。 プレ活動中の「鹿背山倶楽部」も4月から本格的に活動を開始します。楽しみにして下さい。

希望する一般住民と利用契約を結び、約1,000㎡の山林・農地を貸し出しする予定です。 一定のルールを守りながら、自由な発想で里山生活体験が出来ます。奮って応募して下さい。 プレ活動中の「鹿背山倶楽部」も4月から本格的に活動を開始します。楽しみにして下さい。

第10回活動は2月19日(土)です。

(第三土曜日です。お間違えなく)

次回は「木津の文化財と緑を守る会」の岩井さんに鹿背山古道を案内していただきます。

集合は学研に9:45、乗り合いにて鹿背山の西念寺に行きます。

昼食は西念寺にて会の方々と意見交換を交えながら取りたいと思います。寒さ対策などに気をつけてご参加ください。

連絡先(鹿背山倶楽部事務局)

都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課

電話 0774-73-1518

1月12日活動記録写真

|

|

|

|

鹿背山一口メモ

竹と笹はどこが違う

「西土の書」では、大きいものを竹といい、小さいものを笹(篠)としている。 室井綽博士は、竹は筍の生長と共にタケの皮が幹の下方から剥がれ落ちるが笹は 永くついていると説いている。しかし、メダケやオカメザサが例外となる。枝の出方は、笹は幹の一節から1本の枝をだすが、竹は2~5本の枝を出す。葉の落ち方は、竹は一度に落ちるが笹は一度に落ちないで、下方から1枚ずつ落ちる。又、葉鞘は、竹は葉と一緒に落ちるが、笹は葉だけが落ちて葉鞘は残る。花穂は竹は小枝に小穂がまばらにつくが、笹は長い花軸を出して、大形の円錐形の花序を形成し小花を数多くつける。

「竹と人生 上田弘一郎著」より

第9回活動(プレ活動)の参加者(12名)

垣見、堀内、長尾、前田、杉崎、加藤、山崎、中川、橋本、谷、藤原、大坪でした。

本社の杉崎さん(前学研本部勤務)が東京から参加していただきました。